Forwarded from History.tales

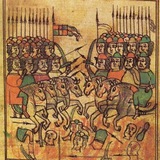

Реконструкция дружинников Древней Руси IX-X вв.

Древнерусская дружина — это не просто военная сила, а ключевой элемент управления и обороны раннего государства. Она делилась на две основные группы:

Старшая дружина (бояре):

Элита, ближайшие советники князя. Это были опытные воины и военачальники, часто скандинавского происхождения. Они не только сражались, но и участвовали в управлении, сборе дани и дипломатических миссиях.

Младшая дружина (отроки, гриди):

Молодые воины и приближённые князя, ещё не достигшие высокого статуса. Именно они составляли основную боевую силу: шли в авангарде сражений, охраняли князя и выполняли поручения.

Древнерусская дружина — это не просто военная сила, а ключевой элемент управления и обороны раннего государства. Она делилась на две основные группы:

Старшая дружина (бояре):

Элита, ближайшие советники князя. Это были опытные воины и военачальники, часто скандинавского происхождения. Они не только сражались, но и участвовали в управлении, сборе дани и дипломатических миссиях.

Младшая дружина (отроки, гриди):

Молодые воины и приближённые князя, ещё не достигшие высокого статуса. Именно они составляли основную боевую силу: шли в авангарде сражений, охраняли князя и выполняли поручения.

Forwarded from History.tales

Кто входил в дружину?

Варяги: Приглашённые викинги, которые привнесли свои навыки и традиции. Они составляли значительную часть старшей дружины.

Славяне: Местные воины, которые постепенно становились основой младшей дружины.

Наёмники: В дружину могли входить представители других народов, например, финно-угры или балты, если они доказывали свою лояльность и силу.

Дружина не была просто армией — это была "семья" князя. Они жили при княжеском дворе, участвовали в пирах и делили добычу. Лояльность дружины была ключом к власти князя. Князь на Руси первые сто лет в истории России был лишь первым среди равных, бывали случаи, когда слово дружины могло перевесить слово князя.

Отличным примером является князь Игорь, который под влиянием старшей дружины решил собрать дань с древлян по второму кругу, что стало причиной его гибели.

Варяги: Приглашённые викинги, которые привнесли свои навыки и традиции. Они составляли значительную часть старшей дружины.

Славяне: Местные воины, которые постепенно становились основой младшей дружины.

Наёмники: В дружину могли входить представители других народов, например, финно-угры или балты, если они доказывали свою лояльность и силу.

Дружина не была просто армией — это была "семья" князя. Они жили при княжеском дворе, участвовали в пирах и делили добычу. Лояльность дружины была ключом к власти князя. Князь на Руси первые сто лет в истории России был лишь первым среди равных, бывали случаи, когда слово дружины могло перевесить слово князя.

Отличным примером является князь Игорь, который под влиянием старшей дружины решил собрать дань с древлян по второму кругу, что стало причиной его гибели.

Forwarded from Дореволюціонная Россія

Forwarded from Минутка этнографии

«Люди в черном» стащили знаменитую сценку из олонецкой былички.

Помните, как в тире на собеседовании герой Уилла Смита выстрелил не в монстров, а в девочку с учебниками физики? И объяснил: мол, нечего делать девочке ночью в гетто, среди толпы чудовищ, да еще и с учебниками по квантовой физике, поэтому получается, что девочка - не девочка, а оборотень.

А вот олонецкая быличка:

«Лешие принимают разный вид – то молодого человека, то старика. Раз мужик увидел возле леса юношу с книгой в руках, спросил его, кто он, а тот ответил недобро: "Тебе какое дело!" Мужик не отставал, незнакомец сердито сказал ему: "Я школьник; тебе до меня нет дела, иди куда пошел". Мужик удивился, зачем школьнику так рано гулять за городом и отчего он так смело отвечает – и заметил, что одежда застегнута на незнакомце по лешачиному: левая пола на правой, - и чтобы не попасть в беду, пустился скорее прочь».

Я думаю, лешему-школьнику повезло. Попался бы Уиллу Смиту, тот бы пристрелил...

"Олонецкие губернские ведомости". 1862, 5 мая. № 16

Минутка этнографии

Помните, как в тире на собеседовании герой Уилла Смита выстрелил не в монстров, а в девочку с учебниками физики? И объяснил: мол, нечего делать девочке ночью в гетто, среди толпы чудовищ, да еще и с учебниками по квантовой физике, поэтому получается, что девочка - не девочка, а оборотень.

А вот олонецкая быличка:

«Лешие принимают разный вид – то молодого человека, то старика. Раз мужик увидел возле леса юношу с книгой в руках, спросил его, кто он, а тот ответил недобро: "Тебе какое дело!" Мужик не отставал, незнакомец сердито сказал ему: "Я школьник; тебе до меня нет дела, иди куда пошел". Мужик удивился, зачем школьнику так рано гулять за городом и отчего он так смело отвечает – и заметил, что одежда застегнута на незнакомце по лешачиному: левая пола на правой, - и чтобы не попасть в беду, пустился скорее прочь».

Я думаю, лешему-школьнику повезло. Попался бы Уиллу Смиту, тот бы пристрелил...

"Олонецкие губернские ведомости". 1862, 5 мая. № 16

Минутка этнографии

Forwarded from Минутка этнографии

Забытая черточка в образе русского лешего: лешие любили повоевать и даже ходили наемниками в чужие страны.

В Костромской губернии в конце XIX века рассказывали, как старик в лесу заметил на березе привязанного лешачонка, который висел и орал во всю округу самым благим матом. Старик удивился: кто привязал? Лешачонок рассказал: мол, отец на войну пошел, я за ним увязался, вот он и привязал.

Война была между туркой и англичанкой, и русские лешие шли за турок воевать сроком на три года (Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 1. С. 159).

По мысли крестьян, лешие других стран тоже были не прочь повоевать и с неприятельскими армиями нападали на русскую землю. С Наполеоном тащились к Москве и Смоленску "хранцузские" лешие, шагали к Новгороду лесовики "шляхецкие", а в дымке времен терялись армии немецких, турецких, шведских леших. Они шагали воевать не с пустыми руками, они вели с собой толпы зверей: медведей, волков.

Наши лешие без устали бились с чужими. "И наш Русский леший всегда бывал победителем", - подытоживал воинственные и патриотические былички о лешем хороший этнограф И.Г. Кибардин (Вятские губернские ведомости. 1848. № 17).

Минутка этнографии

В Костромской губернии в конце XIX века рассказывали, как старик в лесу заметил на березе привязанного лешачонка, который висел и орал во всю округу самым благим матом. Старик удивился: кто привязал? Лешачонок рассказал: мол, отец на войну пошел, я за ним увязался, вот он и привязал.

Война была между туркой и англичанкой, и русские лешие шли за турок воевать сроком на три года (Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 1. С. 159).

По мысли крестьян, лешие других стран тоже были не прочь повоевать и с неприятельскими армиями нападали на русскую землю. С Наполеоном тащились к Москве и Смоленску "хранцузские" лешие, шагали к Новгороду лесовики "шляхецкие", а в дымке времен терялись армии немецких, турецких, шведских леших. Они шагали воевать не с пустыми руками, они вели с собой толпы зверей: медведей, волков.

Наши лешие без устали бились с чужими. "И наш Русский леший всегда бывал победителем", - подытоживал воинственные и патриотические былички о лешем хороший этнограф И.Г. Кибардин (Вятские губернские ведомости. 1848. № 17).

Минутка этнографии

Forwarded from Минутка этнографии

# Деревенский лайфхак

По ночам людей в доме душит домовой. Что делать? Отвечает Вологодская губерния.

"Самое верное средство от этого избавиться есть скипидар, запах которого не терпят домовые. Скипидаром люди, невзлюбленные домовыми, на ночь мажут себе шеи".

Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 5. Ч. 2. СПб. 2007. С. 72.

#деревенскийлайфхак #арэм

По ночам людей в доме душит домовой. Что делать? Отвечает Вологодская губерния.

"Самое верное средство от этого избавиться есть скипидар, запах которого не терпят домовые. Скипидаром люди, невзлюбленные домовыми, на ночь мажут себе шеи".

Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Т. 5. Ч. 2. СПб. 2007. С. 72.

#деревенскийлайфхак #арэм

Forwarded from Авиасалон МАКС

61 год первому полёту флагмана советской гражданской авиации

3 января 1963 года в небо поднялся первый отечественный турбореактивный дальнемагистральный лайнер. Создание Ил-62 в конструкторском бюро Сергея Ильюшина было ответом на запрос Аэрофлота в беспосадочных перелётах из Москвы в Хабаровск и Гавану.

Уникальный самолёт с низкорасположенным стреловидным крылом и четырьмя двигателями в хвостовой части мог принять на борт до 186 пассажиров и преодолевать расстояния до 11.050 километров на крейсерской скорости 850 км/ч. Такое размещение силовых установок обеспечивало низкий уровень шума в салоне и высокую стабильность в полёте.

Флагманский лайнер, ставший последним проектом великого Ильюшина и последним самолётом в испытательной карьере легендарного Владимира Коккинаки, эксплуатировался авиалиниями до начала 2000-х годов. Всего было построено 276 машин, некоторые из которых до сих пор летают в составе ВКС и специального лётного отряда "Россия".

📷 WikiMedia

#ДеньВИстории

🙂 Онлайн-проект eMAKS

🙂 @aviasalonmaks

3 января 1963 года в небо поднялся первый отечественный турбореактивный дальнемагистральный лайнер. Создание Ил-62 в конструкторском бюро Сергея Ильюшина было ответом на запрос Аэрофлота в беспосадочных перелётах из Москвы в Хабаровск и Гавану.

Уникальный самолёт с низкорасположенным стреловидным крылом и четырьмя двигателями в хвостовой части мог принять на борт до 186 пассажиров и преодолевать расстояния до 11.050 километров на крейсерской скорости 850 км/ч. Такое размещение силовых установок обеспечивало низкий уровень шума в салоне и высокую стабильность в полёте.

Флагманский лайнер, ставший последним проектом великого Ильюшина и последним самолётом в испытательной карьере легендарного Владимира Коккинаки, эксплуатировался авиалиниями до начала 2000-х годов. Всего было построено 276 машин, некоторые из которых до сих пор летают в составе ВКС и специального лётного отряда "Россия".

📷 WikiMedia

#ДеньВИстории

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Forwarded from ЛЁД

Media is too big

VIEW IN TELEGRAM

Как в книжке…

Международная трансантарктическая экспедиция 1990 года продлилась более семи месяцев. В ней приняли участие шесть исследователей из США, Франции, Великобритании, Китая, Японии и СССР. Нашу страну представлял известный полярник Виктор Боярский.

Команда преодолела на собачьих упряжках более 6 тысяч километров. Это стало первым в истории пересечением Антарктиды без использования механизированных средств.

Экспедиция стала наглядной демонстрацией силы характеров и дружбы, которая не знает границ.

Об уникальном переходе через Антарктиду в документальном проекте Юлии Плехановой «Как в книжке»

@AARI

Международная трансантарктическая экспедиция 1990 года продлилась более семи месяцев. В ней приняли участие шесть исследователей из США, Франции, Великобритании, Китая, Японии и СССР. Нашу страну представлял известный полярник Виктор Боярский.

Команда преодолела на собачьих упряжках более 6 тысяч километров. Это стало первым в истории пересечением Антарктиды без использования механизированных средств.

Экспедиция стала наглядной демонстрацией силы характеров и дружбы, которая не знает границ.

Об уникальном переходе через Антарктиду в документальном проекте Юлии Плехановой «Как в книжке»

@AARI

Forwarded from ЛЁД

5 января 1956 года состоялась первая высадка полярников комплексной Советской антарктической экспедиции (САЭ) на берег Антарктиды.

С учетом экипажей дизель-электроходов «Обь» и «Лена» в ней участвовало 425 человек, из них 92 полярника остались на зимовку.

Экспедицию возглавил доктор географических наук, ученый-океанолог,

заместитель директора тогда еще Арктического научно-исследовательского института Михаил Сомов. Под его руководством на побережье Антарктиды в районе острова Хасуэлл была построена первая советская антарктическая станция Мирный.

Почти за месяц полярники возвели целый поселок, включающий жилые дома, обеспеченные всем необходимым для зимовки, магнитный, сейсмический и аэрологический павильоны, геофизическую, геологическую, гляциологическую, аэрологическую, гравиметрическую и другие лаборатории, радиостанцию, поддерживавшую прямую связь с «большой землей». Ключевым объектом стала электростанция, оснащенная тремя четырехтактными быстроходными дизельными двигателями.

До 1971 года станция Мирный была главным логистическим центром советских антарктических экспедиций. Одной из основных ее задач стало обеспечение станции Восток.

О том, как создавалась первая станция нашей страны в Антарктиде в фильме «В стране вечных льдов» из собрания Госфильмофонда СССР, 1956 год.

На фото легендарные тягочи Харковчанка, многие годы доставлявшие топливо и грузы со станции Мирный на Восток.

Фото: Алексей Наумов, 70-я РАЭ, станция Восток.

@AARI

С учетом экипажей дизель-электроходов «Обь» и «Лена» в ней участвовало 425 человек, из них 92 полярника остались на зимовку.

Экспедицию возглавил доктор географических наук, ученый-океанолог,

заместитель директора тогда еще Арктического научно-исследовательского института Михаил Сомов. Под его руководством на побережье Антарктиды в районе острова Хасуэлл была построена первая советская антарктическая станция Мирный.

Почти за месяц полярники возвели целый поселок, включающий жилые дома, обеспеченные всем необходимым для зимовки, магнитный, сейсмический и аэрологический павильоны, геофизическую, геологическую, гляциологическую, аэрологическую, гравиметрическую и другие лаборатории, радиостанцию, поддерживавшую прямую связь с «большой землей». Ключевым объектом стала электростанция, оснащенная тремя четырехтактными быстроходными дизельными двигателями.

До 1971 года станция Мирный была главным логистическим центром советских антарктических экспедиций. Одной из основных ее задач стало обеспечение станции Восток.

О том, как создавалась первая станция нашей страны в Антарктиде в фильме «В стране вечных льдов» из собрания Госфильмофонда СССР, 1956 год.

На фото легендарные тягочи Харковчанка, многие годы доставлявшие топливо и грузы со станции Мирный на Восток.

Фото: Алексей Наумов, 70-я РАЭ, станция Восток.

@AARI

Forwarded from Стархеолог - Starcheolog (Starcheolog)

Институт археологии Российской академии наук назвал 5 главных археологических открытий 2024 г.

1. Воздвиженский клад.

Самой впечатляющей находкой стал клад 10 в., обнаруженный в Великом Новгороде на Воздвиженским раскопе. Он самым крупным из ранних новгородских кладов: он включает около 1800 целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений, его вес составляет около 3 кг. Украшения – подвески, перстни, части ожерелий, сделаны из высокопробного серебра высококвалифицированными мастерами и имеют аналоги в кладах этого времени, обнаруженных на территории Восточной Европы и Скандинавии. Как полагают исследователи, клад является семейным «сокровищем. Об этом кладе подробнее я писал раньше.

2. «Тянь-шаньский ориньяк» и треугольные микролиты.

При раскопках стоянок каменного века в предгорьях Северного Тянь-Шаня в Юго-Восточном Казахстане специалисты ИА РАН совместно с Алматинским отрядом по изучению каменного века Института археологии им. А.Х. Маргулана (Алматы, Казахстан) открыли культурные слои, свидетельствующие о существовании местных верхнепалеолитических культур, близких к синхронным им культурами Европы и Ближнего Востока. Одна из них из-за, возрастом 31000–28000 лет, сходства с культурой ориньяка западной Евразии определена как «тянь-шаньский ориньяк». Для неё характерны каменные орудия на крупных пластинах, изогнуто-скрученные мелкие пластинки, а также особая форма нуклеусов и скребки с дугообразным профилем.

3. Суздальские находки: печати Юрия Долгорукого и нотариуса Григория, византийская накладка с изображением воина

В Суздале также нашли важные находки: две вислые свинцовые печати и резную костяную накладку от византийского ларца.

Печати относятся к раннему периоду суздальской истории. Печать Юрия Долгорукого – это первая печать князя, найденная в Суздале: она указывает на присутствие Юрия Владимировича на Суздальском столе и издание в княжеской канцелярии документов, связанных с управлением Суздальской землей. Печать нотаря Григория относится к более раннему и менее известному периоду суздальской истории – времени Владимира Мономаха. На сегодняшний день это древнейшая булла в небольшом собрании суздальской сфрагистики.

Костяная накладка X–XII вв., на которой изображен воин с мечом, это крайне редкая и очень ценная находка на территории Древней Руси. Ранее археологи находили лишь отдельные костяные пластины и их фрагменты, украшенные художественной рельефной резьбой, при раскопках Гнездова, Смоленска, Новогрудка. В Суздале такая пластина найдена впервые.

4. Некрополь под церковью в Кондопоге

При исследовании культурного слоя под сгоревшей в 2018 г. Успенской церковью в Кондопоге (Карелия) обнаружили самый крупный в Онежском крае средневековый некрополь 12-17 вв. В погребениях 12 века сохранились личные вещи: фибулы, ножи, остатки одежды. В настоящее время эти погребения – самые древние средневековые захоронения, обнаруженные на территории Олонецкой Карелии.

Хорошая сохранность останков, редкая для Севера с его песчаными почвами, позволила антропологам провести исследования и создать первую трехмерную реконструкцию внешности средневекового человека из региона Онежского озера.

5. Зерно Троице-Сергиевой лавры

Крупнейшее в России средневековое хранилище зерна обнаружили в Троице-Сергиевой лавре. Археологи нашли место въезда на Житный двор – хранилище хлебных запасов, которое находилось в северо-восточной части монастыря. По данным письменных источников, он существовал на этом месте с середины XVI века и был одной из наиболее значительных служб монастыря (согласно документам в 1701 г. только ржи тут хранилось более 2000 т). Практически по всей, территории житного двора, а также за его пределами обнаружены крупные скопления, а иногда и значительные (до 40 см) прослойки зерна 15-18 вв. Собрана уникальная по размерам и полноте коллекция весом более 2,5 тонн и включающая рожь, ячмень, овес, пшеницу, просо, гречку и горох.

Источник - ИА РАН

#топ #археология

А вам какое из этих открытий кажется самым важным?

1. Воздвиженский клад.

Самой впечатляющей находкой стал клад 10 в., обнаруженный в Великом Новгороде на Воздвиженским раскопе. Он самым крупным из ранних новгородских кладов: он включает около 1800 целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений, его вес составляет около 3 кг. Украшения – подвески, перстни, части ожерелий, сделаны из высокопробного серебра высококвалифицированными мастерами и имеют аналоги в кладах этого времени, обнаруженных на территории Восточной Европы и Скандинавии. Как полагают исследователи, клад является семейным «сокровищем. Об этом кладе подробнее я писал раньше.

2. «Тянь-шаньский ориньяк» и треугольные микролиты.

При раскопках стоянок каменного века в предгорьях Северного Тянь-Шаня в Юго-Восточном Казахстане специалисты ИА РАН совместно с Алматинским отрядом по изучению каменного века Института археологии им. А.Х. Маргулана (Алматы, Казахстан) открыли культурные слои, свидетельствующие о существовании местных верхнепалеолитических культур, близких к синхронным им культурами Европы и Ближнего Востока. Одна из них из-за, возрастом 31000–28000 лет, сходства с культурой ориньяка западной Евразии определена как «тянь-шаньский ориньяк». Для неё характерны каменные орудия на крупных пластинах, изогнуто-скрученные мелкие пластинки, а также особая форма нуклеусов и скребки с дугообразным профилем.

3. Суздальские находки: печати Юрия Долгорукого и нотариуса Григория, византийская накладка с изображением воина

В Суздале также нашли важные находки: две вислые свинцовые печати и резную костяную накладку от византийского ларца.

Печати относятся к раннему периоду суздальской истории. Печать Юрия Долгорукого – это первая печать князя, найденная в Суздале: она указывает на присутствие Юрия Владимировича на Суздальском столе и издание в княжеской канцелярии документов, связанных с управлением Суздальской землей. Печать нотаря Григория относится к более раннему и менее известному периоду суздальской истории – времени Владимира Мономаха. На сегодняшний день это древнейшая булла в небольшом собрании суздальской сфрагистики.

Костяная накладка X–XII вв., на которой изображен воин с мечом, это крайне редкая и очень ценная находка на территории Древней Руси. Ранее археологи находили лишь отдельные костяные пластины и их фрагменты, украшенные художественной рельефной резьбой, при раскопках Гнездова, Смоленска, Новогрудка. В Суздале такая пластина найдена впервые.

4. Некрополь под церковью в Кондопоге

При исследовании культурного слоя под сгоревшей в 2018 г. Успенской церковью в Кондопоге (Карелия) обнаружили самый крупный в Онежском крае средневековый некрополь 12-17 вв. В погребениях 12 века сохранились личные вещи: фибулы, ножи, остатки одежды. В настоящее время эти погребения – самые древние средневековые захоронения, обнаруженные на территории Олонецкой Карелии.

Хорошая сохранность останков, редкая для Севера с его песчаными почвами, позволила антропологам провести исследования и создать первую трехмерную реконструкцию внешности средневекового человека из региона Онежского озера.

5. Зерно Троице-Сергиевой лавры

Крупнейшее в России средневековое хранилище зерна обнаружили в Троице-Сергиевой лавре. Археологи нашли место въезда на Житный двор – хранилище хлебных запасов, которое находилось в северо-восточной части монастыря. По данным письменных источников, он существовал на этом месте с середины XVI века и был одной из наиболее значительных служб монастыря (согласно документам в 1701 г. только ржи тут хранилось более 2000 т). Практически по всей, территории житного двора, а также за его пределами обнаружены крупные скопления, а иногда и значительные (до 40 см) прослойки зерна 15-18 вв. Собрана уникальная по размерам и полноте коллекция весом более 2,5 тонн и включающая рожь, ячмень, овес, пшеницу, просо, гречку и горох.

Источник - ИА РАН

#топ #археология

А вам какое из этих открытий кажется самым важным?

👏1