Forwarded from Dreams-n-Roads 🎞 Дневники заплутавшего дервиша

Можно вывезти антрополога из академии, но не академию из антрополога.

На сема (суфийских собраниях и кружениях) много всяких разных активностей.

Суфийский лагерь - это пространство со-творчества, где инициативы рождаются сами собой и всячески поддерживаются. Главное, чтобы они были завязаны на духовные традиции, не отвлекали от церемонии кружения и зикров, и не нарушали этикет.

И тут, и там участники объединяются и делятся своим духовным опытом, шейхи повсеместно наставляют, а со всех сторон доносятся звуки илахий. Ведь музыка не должна останавливаться ни на минуту.

Выучить разные ритмические рисунки, попробовать ритуальные танцы народов Центральной Азии, порисовать и сыграть с детьми в футбол. Пожалуйста, сколько угодно.

Мы с Олей выбрали самый подходящий, как нам казалось, для себя формат и почти каждый день ходили на чтения Месневи.

Чтобы почувствовать, насколько разный у нас у всех культурный бэкграунд, подходы к чтению и запросы.

Чтобы подметить, как спонтанно намечаются в нашем кругу иерархии, ведь друзья из Ирана претендовали на эксклюзивность своей интерпретации. В силу знания языка.

Чтобы признать, что нас это явно триггерит… чтобы потом снять напряжение в ритуальном зале (семахане).

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

❤13🔥5

В этом году на ММКФ было мало арабского кино, но этот фильм очень тронул, хоть и сложно было с ним работать: текста не так много, но все очень тихо разговаривают. Если появится где-то онлайн, то очень советую.

Ну, а петербуржцам напоминаю, что во вторник будем смотреть палестинские футуристичные короткометражки, некоторые мотивы в которых перекликаются, кстати, с фестивальным "Упавшим человеком".

Ну, а петербуржцам напоминаю, что во вторник будем смотреть палестинские футуристичные короткометражки, некоторые мотивы в которых перекликаются, кстати, с фестивальным "Упавшим человеком".

Telegram

постойте поплачем قِفا نَبْكِ

Последний в этом году арабский фильм на #ММКФ - документалка «Человек упал» (название на диалекте الزلمى الوائع, досл. «упавший парень») (Италия, Ливан, Колумбия)

Один день из жизни 11-летнего мальчика по имени Арафат, который живет в здании бывшей больницы…

Один день из жизни 11-летнего мальчика по имени Арафат, который живет в здании бывшей больницы…

❤17👍2🔥2

Forwarded from Антропология повседневности

Вот уже второй раз приезжаем с семьей в ОАЭ в апреле. Апрель это время разгара ежегодного биеннале в Шардже. Это яркое многоголосье высказываний про колониализм и империализм, индустриализацию, про подавление коренных народов, про забытые традиции и ремесла, про миграцию — темы, которым посвящено большинство из 650 работ, созданных 190 художниками Глобального Юга. Чтобы увидеть их все, нужно несколько полных дней. Задействованы необычные площадки - например, площадка бывшей фабрики мороженого в Кальбе, геологического парка Бухейс или засыпанной песком деревни Аль-Мадам, нужно ехать на специальном трансфере по пустыне от получаса до двух.

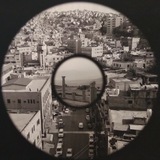

Я осталась под большим впечатлением от некоторых открытий. Например, фотографии о жизни в Газе глазами армянского фотографа Гегама Джегаляна в 1940-1970х годах

Родом из Армении, Гегам Джегалян прибыл в Иерусалим ребенком вместе с другими армянами, которые бежали из своих домов после геноцида в 1915 году.

Он вырос в Иерусалиме и Яффо. Затем, в начале 1940-х годов, он вместе с женой переехал в Газу, открыв в 1944 первую фотостудию в Газе под названием «Photo Kegham».

Острый взгляд документалиста подтолкнул Гегама фотографировать все, что он видел. Он фотографировал социальные и политические события в Газе на протяжении почти двух десятилетий.

Во время бурных переходных периодов в городе он находился в Газе, ежедневно документируя жизнь людей под британским мандатом, который закончился в 1948 году, а также под властью Египта между 1949 и 1956 годами, а затем снова с 1957 по 1967 год.

Фотографии на выставке были поделены на два больших блока: семья фотографа в миграции и жизнь в Газе. Думаю, вы поймете, где и что.

Сегодня внук фотографа, полный его тезка, организовывает первые выставки работ дедушки. Так прошла выставка в Париже, в Лондоне, в Каире, сейчас в Шардже. Очень хочется, чтобы эти невероятные фотографии привезли в Россию. Фотографии рассматривать безумно интересно.

Я осталась под большим впечатлением от некоторых открытий. Например, фотографии о жизни в Газе глазами армянского фотографа Гегама Джегаляна в 1940-1970х годах

Родом из Армении, Гегам Джегалян прибыл в Иерусалим ребенком вместе с другими армянами, которые бежали из своих домов после геноцида в 1915 году.

Он вырос в Иерусалиме и Яффо. Затем, в начале 1940-х годов, он вместе с женой переехал в Газу, открыв в 1944 первую фотостудию в Газе под названием «Photo Kegham».

Острый взгляд документалиста подтолкнул Гегама фотографировать все, что он видел. Он фотографировал социальные и политические события в Газе на протяжении почти двух десятилетий.

Во время бурных переходных периодов в городе он находился в Газе, ежедневно документируя жизнь людей под британским мандатом, который закончился в 1948 году, а также под властью Египта между 1949 и 1956 годами, а затем снова с 1957 по 1967 год.

Фотографии на выставке были поделены на два больших блока: семья фотографа в миграции и жизнь в Газе. Думаю, вы поймете, где и что.

Сегодня внук фотографа, полный его тезка, организовывает первые выставки работ дедушки. Так прошла выставка в Париже, в Лондоне, в Каире, сейчас в Шардже. Очень хочется, чтобы эти невероятные фотографии привезли в Россию. Фотографии рассматривать безумно интересно.

❤21🔥6👍3

Forwarded from Свободные женщины Востока

Выступала недавно на вышкинской конференции «Майский сбор», которая была посвящена разным проблемам антропологического поля. Мой кейс был достаточно сенситивным и касался темы взаимопроникновения жизни исследователя и его полевой работы, и что происходит, когда один из этих компонентов начинает давать сбой (в моем случае речь шла о разводе с человеком, который не был моим ключевым информантом, но был важным медиатором в моем поле). Я вряд ли буду оформлять свой доклад в текст, но мне бы не хотелось, чтобы результаты моих историографических поисков канули в лету, поэтому я хочу поделиться теми публикациями, которые помогли мне разобраться в рефлексивном повороте в антропологии и по-новому взглянуть на собственную ситуацию. В первую очередь я хочу порекомендовать сборник под редакцией Дона Кулика и Маргарет Уилсон «Табу: секс, идентичность и эротическая субъектность в антропологическом поле» (Taboo: Sex, Identity, and Erotic Subjectivity in Anthropological Fieldwork), который был издан в 1995 г. Его задачей было «рассмотреть этнографа и сексуальность в антропологической полевой работе», в том числе «какие многочисленные роли, играет эротическая субъектность в производстве антропологических знаний и текстов». Сборник изобилует личным опытом полевых антропологов. Наиболее важным для меня был текст (помимо Introduction) Джиан Гиринг «Страх и любовь в Вест-Индии: исследование из сердца (а также из головы)» (Fear and loving In the West Indies. Researchfrom the heart (as well as the head)). Она описывает свое полевое исследование на острове Сент-Винсент, во время которого автор познакомилась с местным мужчиной и вышла за него замуж. В дальнейшем их брак завершился из-за невозможности ее супруга вписаться в общество в США, но при этом им удалось сохранить добрые отношения. В этом тексте (как и во многих других) очень много открытости, которую редко встретишь в отечественных академических текстах, при этом они весьма насыщенны и с точки зрения описания,и с точки зрения концептуализации. Я выделила этот текст по той причине, что он был мне интересен схожим опытом (с той разницей, что я сначала встретила своего бывшего супруга, а уже спустя 4 года делала свое поле). Еще в работе над докладом мне помогла работа Манды Сезара (псевдоним антрополога Карлы Поуи (Poewe) )«Размышления женщины-антрополога» (Reflections of a Woman Anthropologist) (1982). Она пишет о «риске вовлеченности», на который она решилась, чтобы путем личной связи «противостоять инаковости, услышать их точку зрения и позволить им бросить вызов моей» (с. 217). Во время полевой работы в Замбии у автора было два романа: один с местным магистратом и один с правительственным чиновником. Эти отношения описаны в теплых терминах, и Сезара ясно видит их как центральную силу в ее переходе от «студентки антропологии... в женщину и этнографа» (1982:vii). Более позднее исследование (2006), которое стоит читать хотя бы ради анализа уже накопившейся научной литературы по теме, это работа Катерин Ирвин «В темном сердце этнографии: жизненная этика и неравенство интимных полевых отношений» (Into the Dark Heart of Ethnography:The Lived Ethics and Inequality of Intimate Field Relationships). В ней она описывает свой опыт романа и брака с информантом – хозяином тату салона. Уже можно сказать классическая работа, полная саморефлексии и спора с другими авторами. В завершении своего небольшого обзора хочу отметить, почему мне кажется важным об этом говорить и / или писать. Во-первых, в академическом отечественном пространстве личные кейсы частенько остаются за бортом наших рассказов о полевой работе, хотя зачастую они являются чуть ли не ключевыми. Информанты становятся друзьями, любимыми, семьей. Информанты становятся оппонентами, врагами, преследователями. В этих отношениях, как и в любых других межчеловеческих, много эмоций и связей, но в отличие от прочих – еще и много власти (у обоих). Во-вторых, мне кажется, что стыд – плохая причина для того, чтобы не заниматься самоанализом и чтобы замалчивать какие-то важные вещи. В-третьих, мы ждем от информантов открытости и информативности,

❤15👍3🔥3🤮1

Forwarded from Свободные женщины Востока

почему бы не начать проявлять ее самим?

#путьисследователя@freewomenoftheeast

#литература@freewomenoftheeast

#путьисследователя@freewomenoftheeast

#литература@freewomenoftheeast

👍4🔥1

Немного запоздалый анонс, но все-таки: сегодня в 15:30 в рамках нашего семинара в МАЭ Эрик Сеитов будет выступать с докладом «Кому знаменосцем не хочется стать…». Движение благочестия или движение модернизации посредством религиозной практики?

В своем докладе я бы хотел рассмотреть кейс локальной практики «алам апаран», существующей в среде шиитов Дербента и воспроизводящейся каждый год в период траурной декады мухарамма. Каждый год группа мужчин посещает траурные собрания (маджлисы), проводимые как в домах членов шиитской общины, так и в отведенных пространствах шиитских мечетей, взяв с собой знамена (аламы) из Исторической Джума-мечети. После ритуальной трапезы на знамена женщины повязывают платки в знак просьбы о заветном или благодарности исполнения желаемого, и участники относят знамена с обратно. Проход групп с аламами по старой части Дербента сопровождается исполнением траурных шиитских од (ноуха) о мученической гибели имама Хусейна и его сподвижников. Так продолжается каждый вечер на протяжении 10 дней.

За последнее время эта практика активно подверглась процессу «переизобретения», став инструментом морального реформирования локального шиитского общества посредством культивации «мусульманского габитуса» в обществе.

Монополия на проведения «алам апаран» перешла в руки группы «Хусейн ашыглери», состоящей преимущественно из молодежи. «Алам апаран» при внешней его неизменности кардинально поменялся изнутри: теперь это не просто ежегодный акт «повседневной религиозности», а осознанное действие, основанное на ежедневной работе «практики себя» (по М.Фуко). Большую роль в этом играет внутренняя политика «руководителя» (религиозного активиста) «Хусейн ашыглери», призывающая к соблюдению ежедневных религиозных обязанностей (намаз, пост), вкупе с выстраиванием более плотных низовых социальных связей. Главной целью стало привитие нужных моральных качеств в среде молодых участников, вкупе с правильной репрезентацией своей (шиитской) общины в пространстве города. Последнее выражается в активной работе по «изживанию» актов самофлагелляции, сопровождающих шиитские траурные собрания мухаррама (самобичевания цепями, кинжалами). Тем самым «Хусейн ашыглери» активно используют одну «традицию» в борьбе против другой традиции, тем самым пытаясь модернизировать локальное шиитское поле, избавляясь от ненужных «устаревших» элементов.

В рамках доклада я бы обсудить следующие вопросы:

- трансформация «традиции»: как и каким образом меняется внутреннее содержание и посыл воспроизводимых перформативных практик;

- «борьбу традиций»: какие инструменты и механизмы используют стороны, на примере запрета/одобрения «шахсей-вахсей»;

- можно ли считать «переизобретенную традицию» «алам апаран» борьбой против устаревшего «авторитета старших», и замену его религиозным авторитетом одной из форм модернизации общества, изживанием устаревшей «советской религиозной традиции» повседневной религиозности и заменой этого на более «современные» формы религиозности?

Чтобы ответить на эти вопросы, я обращаюсь к методологическим подходам, озвученным в работах Сабы Махмуд (2023), Чарльза Хиршкинда (2006) и Арсалан Хана (2024), освещавших в своих работах различные низовые движения благочестия в среде мусульман Египта и Пакистана.

Доклад можно послушать онлайн, ссылка на подключение у Эрика Сеитова: [email protected]

В своем докладе я бы хотел рассмотреть кейс локальной практики «алам апаран», существующей в среде шиитов Дербента и воспроизводящейся каждый год в период траурной декады мухарамма. Каждый год группа мужчин посещает траурные собрания (маджлисы), проводимые как в домах членов шиитской общины, так и в отведенных пространствах шиитских мечетей, взяв с собой знамена (аламы) из Исторической Джума-мечети. После ритуальной трапезы на знамена женщины повязывают платки в знак просьбы о заветном или благодарности исполнения желаемого, и участники относят знамена с обратно. Проход групп с аламами по старой части Дербента сопровождается исполнением траурных шиитских од (ноуха) о мученической гибели имама Хусейна и его сподвижников. Так продолжается каждый вечер на протяжении 10 дней.

За последнее время эта практика активно подверглась процессу «переизобретения», став инструментом морального реформирования локального шиитского общества посредством культивации «мусульманского габитуса» в обществе.

Монополия на проведения «алам апаран» перешла в руки группы «Хусейн ашыглери», состоящей преимущественно из молодежи. «Алам апаран» при внешней его неизменности кардинально поменялся изнутри: теперь это не просто ежегодный акт «повседневной религиозности», а осознанное действие, основанное на ежедневной работе «практики себя» (по М.Фуко). Большую роль в этом играет внутренняя политика «руководителя» (религиозного активиста) «Хусейн ашыглери», призывающая к соблюдению ежедневных религиозных обязанностей (намаз, пост), вкупе с выстраиванием более плотных низовых социальных связей. Главной целью стало привитие нужных моральных качеств в среде молодых участников, вкупе с правильной репрезентацией своей (шиитской) общины в пространстве города. Последнее выражается в активной работе по «изживанию» актов самофлагелляции, сопровождающих шиитские траурные собрания мухаррама (самобичевания цепями, кинжалами). Тем самым «Хусейн ашыглери» активно используют одну «традицию» в борьбе против другой традиции, тем самым пытаясь модернизировать локальное шиитское поле, избавляясь от ненужных «устаревших» элементов.

В рамках доклада я бы обсудить следующие вопросы:

- трансформация «традиции»: как и каким образом меняется внутреннее содержание и посыл воспроизводимых перформативных практик;

- «борьбу традиций»: какие инструменты и механизмы используют стороны, на примере запрета/одобрения «шахсей-вахсей»;

- можно ли считать «переизобретенную традицию» «алам апаран» борьбой против устаревшего «авторитета старших», и замену его религиозным авторитетом одной из форм модернизации общества, изживанием устаревшей «советской религиозной традиции» повседневной религиозности и заменой этого на более «современные» формы религиозности?

Чтобы ответить на эти вопросы, я обращаюсь к методологическим подходам, озвученным в работах Сабы Махмуд (2023), Чарльза Хиршкинда (2006) и Арсалан Хана (2024), освещавших в своих работах различные низовые движения благочестия в среде мусульман Египта и Пакистана.

Доклад можно послушать онлайн, ссылка на подключение у Эрика Сеитова: [email protected]

❤10🔥2

Часть июля я провела в Самандаге — городе в турецкой провинции Хатай, которая сильно пострадала от землетрясения два года назад.

В городе только-только открылся культурный центр, и первым мероприятием там стал курс по арт-терапии для детей с ПТСР. То есть, сначала было три дня теории для местных психологов и социальных педагогов, а потом два дня — работа с детьми в контейнерных лагерях, где до сих пор живут многие, потерявшие в землетрясении дома.

Меня попросили этот курс поснимать, по итогам должно выйти какое-то видео, но монтирует уже другой человек, так что какой будет итог, я не знаю. Но благодаря съемке я все пять дней провела на курсе, при этом в довольно свободном режиме — могла в середине занятия принять приглашение на чай в контейнере за углом, например.

Немного переживала, не буду ли выглядеть с камерой слишком инородно, не будет ли какого-то миссионерского вайба, но, к счастью, ничего такого, совсем не было ощущения, что мы приехали снимать "несчастных пострадавших", все диалоги на равных с одинаковым интересом с обеих сторон.

В частности, и мне, и хатайцам было любопытно поболтать по-арабски: для них было забавно, что на арабском говорит иностранка, а мне никак не верилось, что арабский настолько сохраняется до сих пор в повседневном общении, до поездки у меня было впечатление, что только самые старшие поколения все ещё говорят на арабском, была не права.

Кстати, у культурного центра, который организовал этот курс, тоже арабское название — Nihna Hon, "Мы здесь", это часть лозунга с протестов жителей Хатая после землетрясения, который полностью звучит "Ma rihna nihna hon" — "Мы не ушли, мы здесь".

В городе только-только открылся культурный центр, и первым мероприятием там стал курс по арт-терапии для детей с ПТСР. То есть, сначала было три дня теории для местных психологов и социальных педагогов, а потом два дня — работа с детьми в контейнерных лагерях, где до сих пор живут многие, потерявшие в землетрясении дома.

Меня попросили этот курс поснимать, по итогам должно выйти какое-то видео, но монтирует уже другой человек, так что какой будет итог, я не знаю. Но благодаря съемке я все пять дней провела на курсе, при этом в довольно свободном режиме — могла в середине занятия принять приглашение на чай в контейнере за углом, например.

Немного переживала, не буду ли выглядеть с камерой слишком инородно, не будет ли какого-то миссионерского вайба, но, к счастью, ничего такого, совсем не было ощущения, что мы приехали снимать "несчастных пострадавших", все диалоги на равных с одинаковым интересом с обеих сторон.

В частности, и мне, и хатайцам было любопытно поболтать по-арабски: для них было забавно, что на арабском говорит иностранка, а мне никак не верилось, что арабский настолько сохраняется до сих пор в повседневном общении, до поездки у меня было впечатление, что только самые старшие поколения все ещё говорят на арабском, была не права.

Кстати, у культурного центра, который организовал этот курс, тоже арабское название — Nihna Hon, "Мы здесь", это часть лозунга с протестов жителей Хатая после землетрясения, который полностью звучит "Ma rihna nihna hon" — "Мы не ушли, мы здесь".

❤30