Ещё немного о верненских яблоках от "Города яблок" :)

Telegram

Город Яблок

Решил свести в один пост всё, имеющее отношение к истории алматинских яблок.

1. Исследователи происхождения дикой яблони.

2. Что такое алматинский апорт.

3. Бессмысленный спор из интернета.

4. Кто такой Егор Редько

5. Интервью с потомками Редько.

6. Ассоциация…

1. Исследователи происхождения дикой яблони.

2. Что такое алматинский апорт.

3. Бессмысленный спор из интернета.

4. Кто такой Егор Редько

5. Интервью с потомками Редько.

6. Ассоциация…

❤17👍11

М - Мираб.

Большое значение в сельском хозяйстве Средней Азии с давних пор играла система орошения. Ну как большое - в безводных районах она была необходима для выживания. В условиях вечной нехватки хорошей воды для полива полей и повседневного использования местные жители избирали ответственных за справедливое распределение воды лиц - мирабов ("господин воды"). Туркестанское положение 1886 г., согласно которому и производилось "военно-народное управление" краем, определяло должность мираба как распределителя воды на уровне сельских поселений:

Туркестанское положение 1886 г., ст.106

В период активной русской колонизации иногда мирабами становились и русские переселенцы, которые постепенно адаптировались к новым условиям и перенимали опыт коренного - "туземного" - населения.

А.А. Кауфман. Переселение и колонизация. СПб, 1905

А ещё мирабам полагались красивые жетоны с не менее красивыми буковками. Благодать.

Значок мираба, 1896 г. В центре изображён герб Туркестанского края

Арык; рытье канавок для орошения. Фото З.З. Виноградова, 1914

🦄 Белые рубашки. Русский Туркестан.

#вода

#туркестанскийсловарь

Большое значение в сельском хозяйстве Средней Азии с давних пор играла система орошения. Ну как большое - в безводных районах она была необходима для выживания. В условиях вечной нехватки хорошей воды для полива полей и повседневного использования местные жители избирали ответственных за справедливое распределение воды лиц - мирабов ("господин воды"). Туркестанское положение 1886 г., согласно которому и производилось "военно-народное управление" краем, определяло должность мираба как распределителя воды на уровне сельских поселений:

Заведывание главными оросительными каналами (арыками) возлагается

на арык-аксакалов, а заведывание побочными арыками—на мирабов. ... Назначаются ... мирабы — по избранию сельских сходов.... назначение же и выдача

содержания мирабам зависит от усмотрения обществ.

Туркестанское положение 1886 г., ст.106

В период активной русской колонизации иногда мирабами становились и русские переселенцы, которые постепенно адаптировались к новым условиям и перенимали опыт коренного - "туземного" - населения.

Крестьяне быстро усваивают технику местной ирригации, - настолько быстро, что из их среды, иногда, выбираются мирабы при общем с киргизами пользовании водою.

А.А. Кауфман. Переселение и колонизация. СПб, 1905

А ещё мирабам полагались красивые жетоны с не менее красивыми буковками. Благодать.

Значок мираба, 1896 г. В центре изображён герб Туркестанского края

Арык; рытье канавок для орошения. Фото З.З. Виноградова, 1914

#вода

#туркестанскийсловарь

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

👍30

Казнь голодными сомами в Коканде

В сентябре 1875 г., когда русский отряд, отправленный на усмирение Кокандского ханства, стоял в трёх верстах от ханской столицы, офицер 2-го Туркестанского батальона К.К. Трионов с двумя товарищами и переводчиком отправился в Коканд, желая посмотреть город, пока в нём ещё не установилась европейская цивилизация. За взятку он смог добиться аудиенции у хана Насреддина, который незадолго до того заключил перемирие с русскими и готовился подписать полноценный мирный договор. Трионов, отправляясь в ещё не покоренный город, не боялся нападения, разве что только от фанатиков, поскольку убийство русского офицера перед подписанием мира могло бы сильно ухудшить положение ханства. Вычурно произнеся речь на манер Вамбери, Трионов предложил хану стать цивилизованнее и отказаться от жестоких казней. Однако перерезание горла или посажение на кол были не самыми ужасными казнями в Коканде:

К.К. Трионов. В гостях у хана Наср-Эддина // Исторический вестник. 1910, №7

🦄 Белые рубашки. Русский Туркестан.

#страшное

#фаунатуркестана

#заметки

В сентябре 1875 г., когда русский отряд, отправленный на усмирение Кокандского ханства, стоял в трёх верстах от ханской столицы, офицер 2-го Туркестанского батальона К.К. Трионов с двумя товарищами и переводчиком отправился в Коканд, желая посмотреть город, пока в нём ещё не установилась европейская цивилизация. За взятку он смог добиться аудиенции у хана Насреддина, который незадолго до того заключил перемирие с русскими и готовился подписать полноценный мирный договор. Трионов, отправляясь в ещё не покоренный город, не боялся нападения, разве что только от фанатиков, поскольку убийство русского офицера перед подписанием мира могло бы сильно ухудшить положение ханства. Вычурно произнеся речь на манер Вамбери, Трионов предложил хану стать цивилизованнее и отказаться от жестоких казней. Однако перерезание горла или посажение на кол были не самыми ужасными казнями в Коканде:

Незадолго до того прочтенное мною сочинение Вамбери помогло мне сказать витиеватую приветственную речь в чисто восточном вкусе и когда ее переводил мой джигит, то хан все повторял слово «хош», выражая тем свое удовольствие, но в конце речи я упомянул о его гуманности и отмене в тот день смертных казней и выразил надежду, что скоро смертные приговоры будут в виде исключений, воры не будут калечиться, а заключаться в тюрьмы; но хан сказал, что он очень сожалеет, что мы опоздали и не видели, как он в то утро кормил преступником двух огромных сомов, живущих в садовом пруде. Каждый четверг одного из приговоренных к казни с полусвязанными ногами бросают в пруд с отвесными берегами против стеклянной галереи ханского гарема. Брошенный старается переплыть и вылезть на противоположный берег бассейна, где нет стражи, но и опытные сомы не дремлют и хватают за голые ноги осужденного, стараясь тянуть его в глубь. Несчастный, которому обещана жизнь, если он выберется на берег, отбивается от этих прожорливых рыб, имея свободными лишь руки, а на эту борьбу, оканчивающуюся всегда победой рыб, с хохотом любуются хан и его гарем.

Когда позже Коканд был взят русскими, то один из сомов еще был жив, и раз рядовой 2-го Туркестанского стрелкового батальона, полоща в том пруде рубаху, был схвачен за руку подкравшимся сомом, о котором не знали или забыли. К счастью, солдатик отделался сильным поранением пальца о зубы рыбы. Сейчас же выпустили воду из бассейна и на дне, между человеческими костями, лежал толстый сом около сажени длиною. Его убили, а мясо, по распоряжению командира стрелковой бригады, роздали на ротные кухни, но, понятно, этой ухи никто не ел, и после отсылки пробных порций начальству ее вылили из котлов.

К.К. Трионов. В гостях у хана Наср-Эддина // Исторический вестник. 1910, №7

#страшное

#фаунатуркестана

#заметки

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

😱52🤯20😁9👍4❤🔥3🙏2❤1🔥1

Сомы-убийцы на Сырдарье.

В 1866 г. на Сырдарье побывал будущий казанский губернатор и одесский градоначальник полковник А.К. Гейнс, служивший тогда в Туркестане. Он оставил свои впечатления о сомах-убийцах.

Н.Н. Каразин. Город Казалинск. Вид с противоположного берега Сырдарьи. Казенные верфи и пристань. 1874

🦄 Белые рубашки. Русский Туркестан.

#фаунатуркестана

#страшное

#заметки

В 1866 г. на Сырдарье побывал будущий казанский губернатор и одесский градоначальник полковник А.К. Гейнс, служивший тогда в Туркестане. Он оставил свои впечатления о сомах-убийцах.

Сырдарья очень хорошая река. Она здесь широка и глубока и обильна рыбой всякого рода. … Осетров или, вернее, шипов здесь множество. … Черной рыбы еще больше, оттого она не ценится. Особенно много сомов, самых колоссальных размеров, так что, в самом деле, опасно купаться. Недавно проходил здесь батальон Самарского полка. Люди, придя, начали купаться. Вдруг один унтер-офицер начал кричать. Так как он плавал у самого берега, то его схватили за руки два рядовых, чтобы вытащить, предполагая, что он тонет. Но унтер-офицер, продолжая кричать, тянул за собой в воду и солдат; наконец он стал умолять бросить его, говоря, что огромная рыба схватила его ногу до паха. Солдаты не могли удержать несчастного. Через несколько дней на отмели далеко от Казалы был выкинут труп огромного сома, около четырнадцати пудов весу, подавившегося унтер-офицером. Одну ногу чудовище проглотило до паха, другую же не пускало далее тело унтер-офицера.

Н.Н. Каразин. Город Казалинск. Вид с противоположного берега Сырдарьи. Казенные верфи и пристань. 1874

#фаунатуркестана

#страшное

#заметки

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

😱60🤯14❤🔥3👍3🙏2

🦎Научная неделя

8 февраля отмечается День российской науки. В течение недели будут выходить короткие посты о научных исследованиях и учёных в Русском Туркестане.

В конце 1906 г. химик и пионер цветной фотографии С.М. Прокудин-Горский отправился в свою первую туркестанскую поездку. В январе 1907 г. он сопровождал экспедицию под эгидой Императорского Русского Географического Общества во время наблюдения солнечного затмения на Тянь-Шане. В экспедицию вошли астроном Ф.И. Блумбах – начальник экспедиции, физик М.Н. Младенцев, физик, проф. Б.В. Станкевич, сам фотограф-художник С.М. Прокудин-Горский, инженер В.Д. Менделеев, инженер В.Н. Егоров, физико-механик И. И. Кварнберг, фотограф и врач экспедиции В.М. Фатьянов. Прокудин-Горский и Фатьянов были также и жертвователями экспедиции (300 рублей).

Несмотря на длительную подготовку и затраченные средства, наблюдения не состоялось из-за сильной облачности и исследования проводились в других направлениях (сотрудники Главной палаты мер и весов во главе с Блумбахом занимались метрологией), но присутствие в экспедиции Прокудина-Горского позволило сделать множестве интересных снимков заснеженного Туркестана.

На первом снимке второй слева сам Прокудин-Горский, на втором снимке крайний слева - физик Б.В. Станкевич, профессор Варшавского, Казанского, Московского и Астраханского университетов (в разное время). Блумбах предположительно стоит за сидящей дамой, а Менделеев и Егоров стоят справа.

📷С. М. Прокудин-Горский. Наблюдение солнечного затмения 1/I 1907 г. близ ст. Черняево в горах Тянь-Шаня над Салюктинскими копями.

🦄 Белые рубашки. Русский Туркестан.

#прокудингорский

#наука

8 февраля отмечается День российской науки. В течение недели будут выходить короткие посты о научных исследованиях и учёных в Русском Туркестане.

В конце 1906 г. химик и пионер цветной фотографии С.М. Прокудин-Горский отправился в свою первую туркестанскую поездку. В январе 1907 г. он сопровождал экспедицию под эгидой Императорского Русского Географического Общества во время наблюдения солнечного затмения на Тянь-Шане. В экспедицию вошли астроном Ф.И. Блумбах – начальник экспедиции, физик М.Н. Младенцев, физик, проф. Б.В. Станкевич, сам фотограф-художник С.М. Прокудин-Горский, инженер В.Д. Менделеев, инженер В.Н. Егоров, физико-механик И. И. Кварнберг, фотограф и врач экспедиции В.М. Фатьянов. Прокудин-Горский и Фатьянов были также и жертвователями экспедиции (300 рублей).

Несмотря на длительную подготовку и затраченные средства, наблюдения не состоялось из-за сильной облачности и исследования проводились в других направлениях (сотрудники Главной палаты мер и весов во главе с Блумбахом занимались метрологией), но присутствие в экспедиции Прокудина-Горского позволило сделать множестве интересных снимков заснеженного Туркестана.

На первом снимке второй слева сам Прокудин-Горский, на втором снимке крайний слева - физик Б.В. Станкевич, профессор Варшавского, Казанского, Московского и Астраханского университетов (в разное время). Блумбах предположительно стоит за сидящей дамой, а Менделеев и Егоров стоят справа.

📷С. М. Прокудин-Горский. Наблюдение солнечного затмения 1/I 1907 г. близ ст. Черняево в горах Тянь-Шаня над Салюктинскими копями.

#прокудингорский

#наука

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

❤30👍12❤🔥9

🦎Научная неделя

Туркестанские натуралисты: семья Федченко

Среди учёных, исследовавших природу Туркестанского края, выделяется имя талантливейшего биолога и географа Алексея Павловича Федченко. Сибиряк по происхождению, он отправился в 16 лет в Москву, чтобы поступить в Московский университет на естественное отделение. Он быстро увлёкся ботаникой, энтомологией и вместе с товарищами по университету основал Общество любителей естествознания, а в 24 года по предложению Общества отправился в Туркестан, где получил поддержку от первого генерал-губернатора края К.П. фон Кауфман. С 1869 по 1871 г. Алексей Федченко и его жена, так же ботаник и энтомолог Ольга Александровна (Армфельд) посетили Заравшанскую долину, озеро Искандеркуль, пустыню Кызыл-Кум, Ферганскую долину и Заалайский хребет. Поездка напоминала поход - на путешественников нападали, для охраны с ними был конвой казаков. За время путешествия была собрана большая коллекция растений и насекомых. Открытый и описанный А.П. высочайший пик Заалайского хребта, разделяющего Памир и Алайскую долину, был назван в честь покровителя - пик Кауфмана (пик Ленина с 1928, пик Абу Али ибн Сины с 2006).

Подготовленная супругами коллекция вызвала огромный интерес на Всероссийской политехнической выставке в 1872 г., а сами Федченко планировали углубиться в Памир. С целью подготовки к такому путешествию они в 1873 г. поехали в Альпы, чтобы получить опыт горных восхождений. Жена с грудным сыном Борисом осталась на Женевском озере, а Алексей отправился покорять горы. Во время подъёма на Монблан Федченко почувствовал себя плохо. Местные проводники оставили его на высоте, спустились за помощью, но было уже поздно (по другой версии просто бросили его, когда началась буря). Алексей Федченко умер в 29 лет.

Его жена и верный научный сотрудник Ольга Александровна упорно обрабатывала результаты их совместных исследований, проводила новые изыскания, снискав славу выдающегося учёного и став членом корреспондентом Санкт-Петербургской Академии Наук. Однако на этом совместная история семьи Федченко и Туркестана не заканчивается: в 1901 г. Памир покорился Борису Алексеевичу Федченко, сыну учёных, который сам стал известным ботаником. Он продолжал исследования своих родителей, сделав ещё немало открытий. Кстати, Ольга Александровна совершила это путешествие вместе с ним.

До недавних пор имя погибшего самоотверженного натуралиста носил ледник Федченко на Памире (но и его теперь нет - ныне это ледник Ванджях), а множество из открытых учёными растений и насекомых получили видовые эпитеты в их честь.

📷

1. А.П. Федченко (в центре) с товарищами по университету;

2. А.П. Федченко;

3-4. О.А. Федченко;

5. Ольга с сыном Борисом;

6. Часть коллекции, собранной в Туркестане.

🦄 Белые рубашки. Русский Туркестан.

#памир

#наука

Туркестанские натуралисты: семья Федченко

Среди учёных, исследовавших природу Туркестанского края, выделяется имя талантливейшего биолога и географа Алексея Павловича Федченко. Сибиряк по происхождению, он отправился в 16 лет в Москву, чтобы поступить в Московский университет на естественное отделение. Он быстро увлёкся ботаникой, энтомологией и вместе с товарищами по университету основал Общество любителей естествознания, а в 24 года по предложению Общества отправился в Туркестан, где получил поддержку от первого генерал-губернатора края К.П. фон Кауфман. С 1869 по 1871 г. Алексей Федченко и его жена, так же ботаник и энтомолог Ольга Александровна (Армфельд) посетили Заравшанскую долину, озеро Искандеркуль, пустыню Кызыл-Кум, Ферганскую долину и Заалайский хребет. Поездка напоминала поход - на путешественников нападали, для охраны с ними был конвой казаков. За время путешествия была собрана большая коллекция растений и насекомых. Открытый и описанный А.П. высочайший пик Заалайского хребта, разделяющего Памир и Алайскую долину, был назван в честь покровителя - пик Кауфмана (пик Ленина с 1928, пик Абу Али ибн Сины с 2006).

Подготовленная супругами коллекция вызвала огромный интерес на Всероссийской политехнической выставке в 1872 г., а сами Федченко планировали углубиться в Памир. С целью подготовки к такому путешествию они в 1873 г. поехали в Альпы, чтобы получить опыт горных восхождений. Жена с грудным сыном Борисом осталась на Женевском озере, а Алексей отправился покорять горы. Во время подъёма на Монблан Федченко почувствовал себя плохо. Местные проводники оставили его на высоте, спустились за помощью, но было уже поздно (по другой версии просто бросили его, когда началась буря). Алексей Федченко умер в 29 лет.

Его жена и верный научный сотрудник Ольга Александровна упорно обрабатывала результаты их совместных исследований, проводила новые изыскания, снискав славу выдающегося учёного и став членом корреспондентом Санкт-Петербургской Академии Наук. Однако на этом совместная история семьи Федченко и Туркестана не заканчивается: в 1901 г. Памир покорился Борису Алексеевичу Федченко, сыну учёных, который сам стал известным ботаником. Он продолжал исследования своих родителей, сделав ещё немало открытий. Кстати, Ольга Александровна совершила это путешествие вместе с ним.

До недавних пор имя погибшего самоотверженного натуралиста носил ледник Федченко на Памире (но и его теперь нет - ныне это ледник Ванджях), а множество из открытых учёными растений и насекомых получили видовые эпитеты в их честь.

📷

1. А.П. Федченко (в центре) с товарищами по университету;

2. А.П. Федченко;

3-4. О.А. Федченко;

5. Ольга с сыном Борисом;

6. Часть коллекции, собранной в Туркестане.

#памир

#наука

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

❤🔥24👍17❤9😢3

🌌Научная неделя

Ташкентский астрофизик Стратонов

Ташкентская астрономическая обсерватория появилась в 1873 г. и подчинялась Военно-топографическому отделу Туркестанского военного округа. В штате были военные геодезисты, в чьи первостепенные задачи входили астрономические наблюдения для уточнения карт Туркестана. В 1895 г. в Ташкент приехал астрофизик Всеволод Викторович Стратонов, успевший до того послужить в Одесской и Пулковской обсерваториях. Он стал первым гражданским астрономом в Ташкентской обсерватории и, как пишет сам Стратонов, в работу обсерватории он "внес всю энергию, которая возможна только в ранней молодости". Директор обсерватории, военный геодезист Д.Д. Гедеонов, при поддержке начальника Военно-топографического отдела ведении штаба Туркестанского военного округа С.И. Жилинского, установил для астрофизика полную автономию: так, заведующий обсерваторией не должен был контролировать переписку В.В. Стратонова с зарубежными фирмами, которым заказывались приборы для обсерватории, не имел права занимать астрограф и даже заходить в башню или лабораторию астрофизика без его согласия.

В.В. Стратонов проработал 10 лет в Ташкенте и это был самый продуктивный период его научной деятельности, а кроме того — начало астрофизических и звездно-астрономических работ в Ташкентской обсерватории. За это время на астрографе было получено более 400 снимков неба и небесных объектов, в том числе около 200 фотографий шаровых и рассеянных звездных скоплений, 85 снимков положений малой планеты Эрот во время ее выгодного противостояния 1900-1901 гг., а также ряд фотографий Млечного Пути, светлых и темных туманностей, переменных звезд, планет, поверхности Солнца.

📷

1. В.В. Стратонов;

2. Ташкентская обсерватория, 1914 г.

🦄 Белые рубашки. Русский Туркестан.

#наука

#ташкент

Ташкентский астрофизик Стратонов

Ташкентская астрономическая обсерватория появилась в 1873 г. и подчинялась Военно-топографическому отделу Туркестанского военного округа. В штате были военные геодезисты, в чьи первостепенные задачи входили астрономические наблюдения для уточнения карт Туркестана. В 1895 г. в Ташкент приехал астрофизик Всеволод Викторович Стратонов, успевший до того послужить в Одесской и Пулковской обсерваториях. Он стал первым гражданским астрономом в Ташкентской обсерватории и, как пишет сам Стратонов, в работу обсерватории он "внес всю энергию, которая возможна только в ранней молодости". Директор обсерватории, военный геодезист Д.Д. Гедеонов, при поддержке начальника Военно-топографического отдела ведении штаба Туркестанского военного округа С.И. Жилинского, установил для астрофизика полную автономию: так, заведующий обсерваторией не должен был контролировать переписку В.В. Стратонова с зарубежными фирмами, которым заказывались приборы для обсерватории, не имел права занимать астрограф и даже заходить в башню или лабораторию астрофизика без его согласия.

В.В. Стратонов проработал 10 лет в Ташкенте и это был самый продуктивный период его научной деятельности, а кроме того — начало астрофизических и звездно-астрономических работ в Ташкентской обсерватории. За это время на астрографе было получено более 400 снимков неба и небесных объектов, в том числе около 200 фотографий шаровых и рассеянных звездных скоплений, 85 снимков положений малой планеты Эрот во время ее выгодного противостояния 1900-1901 гг., а также ряд фотографий Млечного Пути, светлых и темных туманностей, переменных звезд, планет, поверхности Солнца.

Весь состав низших служащих — их было около десятка — были сарты. Они же прислуживали при астрономических наблюдениях. Тихий, трезвый народ!В.В. Стратонов. По волнам жизни. М., 2019

Жили в отведенных им маленьких постройках туземного типа, глинобитных, с земляными крышами, усердно плодились, вели несложное хозяйство. Никогда у них не было слышно о крупных недоразумениях или ссорах, а тем более о пьянстве.

На нас, русских, смотрели снизу вверх, как на людей особой расы. При встречах, по сартскому обычаю, не снимали шапки, а отвешивали поклон, прикладывая правую руку к груди, — делали кулдук. Особенно усердствовал садовник Турдукул: он хватался обеими руками не за грудь, а за живот, и при этом еще приседал. Со стороны казалось, будто, при виде начальства, у него делаются схватки в животе.

Главным между сартами был служитель обсерватории Юнус. Высокий, степенный мужчина, с русой бородой, с умными глазами — всегда в халате и тюбетейке. Большой умница, присматривавшийся к нашей работе и старавшийся ее понять.

В первое время он прислуживал при моих наблюдениях. Я занимался, между прочим, дневными наблюдениями за Венерой и каждый день зарисовывал, что различал на ее поверхности. Вдруг получается телеграмма: кто-то в Америке увидел на Венере светлое пятно.

— Как же это, Юнус? Мы с тобой просмотрели пятно на Венере, а в Америке его увидели…

Отвечает со степенным спокойствием:

— Если «мы» не видели, значит ничего там нет!

Он оказался прав. Через день пришла телеграмма с опровержением: в Америке поторопились: пятна действительно не было.

📷

1. В.В. Стратонов;

2. Ташкентская обсерватория, 1914 г.

#наука

#ташкент

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

👍29❤🔥15🔥7❤2😁1

С Днём российской науки!

Поздравляю всех, кто имеет отношение к науке и желаю терпения на пути к новым открытиям!

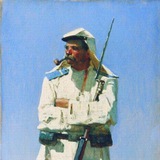

Выдающийся исследователь Центральной Азии Николай Михайлович Пржевальский, отправляясь в свою вторую Тибетскую (четвёртую центральноазиатскую) экспедицию (1883-1885), так напутствовал своих подчинённых, других участников экспедиции:

Козлов П.К. Великий путешественник. М., 1985

На рисунке: за своими новыми открытиями движется Н.М. Пржевальский; эпизод второй Тибетской экспедиции. Автор рисунка - сподвижник и ученик Пржевальского Всеволод Иванович Роборовский, сопровождавший его в нескольких путешествиях. Также в этом походе участвовал 19-летний вольноопределяющийся второго Софийского полка Пётр Кузьмич Козлов - в будущем ещё один выдающийся исследователь Азии. Ради участия в экспедиции он сдал экстерном экзамен в реальном училище и поступил вольноопределяющимся в армию, т.к. это было условием участия.

🦄 Белые рубашки. Русский Туркестан.

#пржевальский

#наука

Поздравляю всех, кто имеет отношение к науке и желаю терпения на пути к новым открытиям!

Выдающийся исследователь Центральной Азии Николай Михайлович Пржевальский, отправляясь в свою вторую Тибетскую (четвёртую центральноазиатскую) экспедицию (1883-1885), так напутствовал своих подчинённых, других участников экспедиции:

Товарищи! Дело, которое мы теперь начинаем, — великое дело. Мы идем исследовать неведомый Тибет, делать его достоянием науки. Вся Россия с доверием и надеждою смотрит на нас. Не пощадим же ни сил, ни здоровья, ни самой жизни, если то потребуется, чтобы выполнить нашу громкую задачу и сослужить тем службу как для науки, так и для славы дорогого Отечества.

Козлов П.К. Великий путешественник. М., 1985

На рисунке: за своими новыми открытиями движется Н.М. Пржевальский; эпизод второй Тибетской экспедиции. Автор рисунка - сподвижник и ученик Пржевальского Всеволод Иванович Роборовский, сопровождавший его в нескольких путешествиях. Также в этом походе участвовал 19-летний вольноопределяющийся второго Софийского полка Пётр Кузьмич Козлов - в будущем ещё один выдающийся исследователь Азии. Ради участия в экспедиции он сдал экстерном экзамен в реальном училище и поступил вольноопределяющимся в армию, т.к. это было условием участия.

#пржевальский

#наука

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

👍22

📷Фотохудожник Виноградов

Захарий Захарьевич Виноградов - русский фотограф, член Русского фотографического общества. Виноградов - выходец из купеческой семьи Харьковской губернии, его отец - купец II гильдии З.И. Виноградов. В 1906 г. в 24 года Захарий Виноградов-младший переехал в Москву и открыл фотостудию, а затем исколесил и немалую часть России. Побывал он и в Туркестане, итогом поездки стала серия снимков, посвящённая жизни на этой отдалённой окраине империи в канун Первой мировой войны.

Фотоснимки З.З. Виноградова. Туркестанский край, 1914 г.

1. Дервиши братства "Накшбандия"

2-3. Караван в пустыне

4. Всадник с карамультуком

5. Чилим (кальян)

6. Через горный перевал Гисарского хребта. Почтовый тракт

7. Медресе Шердор (Самарканд)

8. Афганец

9-11. З.З. Виноградов в 1900-е; 1914-1916 гг.; 1950-е гг.

🦄 Белые рубашки. Русский Туркестан.

#искусство

Захарий Захарьевич Виноградов - русский фотограф, член Русского фотографического общества. Виноградов - выходец из купеческой семьи Харьковской губернии, его отец - купец II гильдии З.И. Виноградов. В 1906 г. в 24 года Захарий Виноградов-младший переехал в Москву и открыл фотостудию, а затем исколесил и немалую часть России. Побывал он и в Туркестане, итогом поездки стала серия снимков, посвящённая жизни на этой отдалённой окраине империи в канун Первой мировой войны.

Фотоснимки З.З. Виноградова. Туркестанский край, 1914 г.

1. Дервиши братства "Накшбандия"

2-3. Караван в пустыне

4. Всадник с карамультуком

5. Чилим (кальян)

6. Через горный перевал Гисарского хребта. Почтовый тракт

7. Медресе Шердор (Самарканд)

8. Афганец

9-11. З.З. Виноградов в 1900-е; 1914-1916 гг.; 1950-е гг.

#искусство

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM