“Психические состояния могут оказывать глубокое влияние на то, как сильно мы заболеваем и насколько успешно выздоравливаем. Выяснение того, как это происходит, позволит врачам использовать власть разума над телом”.

Nature про растущее поле исследований, где изучают связь между нервной и иммунной системами. Одна из главных [отдаленных] целей — лечить рак стимуляцией мозга. 🧠 Хотя ставки тут реально выше: если будут поняты принципы и механизмы, то помимо рака в фокусе окажется целый спектр заболеваний. Причем чаще будут подключать даже не мозг, а периферию, и вероятная главная мишень — блуждающий нерв.

[отсюда, к слову, и выбор названия для данного канала]

"Scientists are deciphering how the brain choreographs immune responses, hoping to find treatments for a range of diseases".

Сама эта тема огромна — в небольшой заметке ее не раскрыть, но как текущий срез вполне. Чуть полнее рассказано в обзоре по электроцевтике, который я сделал в конце 2019. Да, с тех пор прибавилось новых работ, но вся логика по-прежнему в силе, и она, как видно, только укрепляется.

Nature про растущее поле исследований, где изучают связь между нервной и иммунной системами. Одна из главных [отдаленных] целей — лечить рак стимуляцией мозга. 🧠 Хотя ставки тут реально выше: если будут поняты принципы и механизмы, то помимо рака в фокусе окажется целый спектр заболеваний. Причем чаще будут подключать даже не мозг, а периферию, и вероятная главная мишень — блуждающий нерв.

"Scientists are deciphering how the brain choreographs immune responses, hoping to find treatments for a range of diseases".

Сама эта тема огромна — в небольшой заметке ее не раскрыть, но как текущий срез вполне. Чуть полнее рассказано в обзоре по электроцевтике, который я сделал в конце 2019. Да, с тех пор прибавилось новых работ, но вся логика по-прежнему в силе, и она, как видно, только укрепляется.

Nature

Your brain could be controlling how sick you get — and how you recover

Nature - Scientists are deciphering how the brain choreographs immune responses, hoping to find treatments for a range of diseases.

Антроботы — следующий шаг после ксеноботов. На этот раз Левин взял не клетки лягушки, а клетки из трахеи взрослого человека. Из них он вырастил органоиды, которые могут перемещаться за счет ресничек на поверхности, как и ранее ксеноботы.

Но обнаружилось еще кое-что: антроботы способствуют регенерации нервной ткани. Если разрезать слой нейронов и поперек разреза положить ботов, то на третий день в этом месте прорастает “мост” (см. картинку).

«Антроботы демонстрируют весьма удивительное поведение, учитывая их происхождение из эпителия дыхательных путей: они могут пересекать раны в (человеческой) нервной ткани и вызывать их заживление. Можно представить себе многочисленные применения таких живых машин in vitro и in vivo, особенно потому, что теперь их можно делать из собственных клеток пациента».

Да, это пока далеко от практики, скорее, часть большой исследовательской программы. Речь глобально не о заживлении ран, а об управлении развитием и поведением живых/гибридных машин, т.е. цель масштабнее и серьезнее.

Но обнаружилось еще кое-что: антроботы способствуют регенерации нервной ткани. Если разрезать слой нейронов и поперек разреза положить ботов, то на третий день в этом месте прорастает “мост” (см. картинку).

«Антроботы демонстрируют весьма удивительное поведение, учитывая их происхождение из эпителия дыхательных путей: они могут пересекать раны в (человеческой) нервной ткани и вызывать их заживление. Можно представить себе многочисленные применения таких живых машин in vitro и in vivo, особенно потому, что теперь их можно делать из собственных клеток пациента».

Да, это пока далеко от практики, скорее, часть большой исследовательской программы. Речь глобально не о заживлении ран, а об управлении развитием и поведением живых/гибридных машин, т.е. цель масштабнее и серьезнее.

Андрей Вышедский, нейробиолог из Бостонского университета, написал о том, откуда у нас способность к воображению. Он увязывает ее с переходом к ночному образу жизни первых млекопитающих — у них развилась особая форма памяти.

Она объединила неокортекс, энторинальную кору и гиппокамп. У млеков появилась R.E.M. стадия сна, и Вышедский называет сновидение формой воображения, только спонтанного. У людей же возникла способность включать воображение по желанию, с целью. То есть мы умеем в префронтальный синтез, и обрели мы его, судя по артефактам, где-то 65 тысяч лет назад.

Оговорка: имеется в виду умение вообразить что-то ранее невиданное, невозможное, сочетать несочетаемое. Вышедский говорит о “представить себя едущим по небу на велосипеде”, а я когда-то давно в заметке “Могут ли животные творить?” предлагал обезьяне вообразить кентавра.

По сути, стихийное сделалось произвольным.

Ремарка уже от себя: Вероятно, более сильный сознательный контроль — это ключевое отличие Homo sapiens, выделившее нас из животного мира. Способность думать сложные мысли, уже следствие.

Она объединила неокортекс, энторинальную кору и гиппокамп. У млеков появилась R.E.M. стадия сна, и Вышедский называет сновидение формой воображения, только спонтанного. У людей же возникла способность включать воображение по желанию, с целью. То есть мы умеем в префронтальный синтез, и обрели мы его, судя по артефактам, где-то 65 тысяч лет назад.

Оговорка: имеется в виду умение вообразить что-то ранее невиданное, невозможное, сочетать несочетаемое. Вышедский говорит о “представить себя едущим по небу на велосипеде”, а я когда-то давно в заметке “Могут ли животные творить?” предлагал обезьяне вообразить кентавра.

По сути, стихийное сделалось произвольным.

Ремарка уже от себя: Вероятно, более сильный сознательный контроль — это ключевое отличие Homo sapiens, выделившее нас из животного мира. Способность думать сложные мысли, уже следствие.

The Conversation

Imagination makes us human – this unique ability to envision what doesn’t exist has a long evolutionary history

By learning what parts of the brain are crucial for imagination to work, neuroscientists can look back over hundreds of millions of years of evolution to figure out when it first emerged.

Органоидный интеллект | Сегодня группа нейроученых из Johns Hopkins University выдвинула инициативу — создать сеть мыслящих органоидов мозга. Ее поддержал Карл Фристон. Frontiers сразу публикует манифест, пресс-релиз и др. сопровождающие тексты.

Цель — создать биологическую альтернативу ИИ, то есть систему, которая выигрывает у искусственных нейросетей по энергоэффективности и способности учиться [на нескольких примерах].

«Мы называем эту новую междисциплинарную область «органоидным интеллектом» (ОИ)», — сказал профессор Томас Хартунг. «Сообщество ведущих ученых собралось для разработки этой технологии, которая, как мы полагаем, откроет новую эру быстрых, мощных и эффективных биокомпьютеров».

Они предлагают создавать крупные структуры из органоидов, клеточных культур и интерфейсов мозг-машина. Планируют довести количество нейронов до 10 млн, применять редактирование генов, оптогенетику и разные технологии считывания/стимуляции.

В статье они подробно расписывают, как собираются все это реализовать, как будут поддерживать жизнь столь сложных систем, как обучать и проч. На бумаге — все гладко.

Я ожидал подобного давно, ибо логика органоидных технологий неизбежно толкает в эту сторону. Если можно вырастить часть мозга, то дальше вы прямиком идете к мысли соединять эти части, добавлять к ним сенсорные элементы (например, светочувствительные — для зрения), подключать их к компьютерам, обучать и так далее.

В этом может быть смысл с т.з. фундаментальных исследований. Насчет бросить вызов нейросетям в части “мышления” — сильно сомневаюсь. Кроме того, предвижу большие проблемы с этикой, 10 млн нейронов это уже вполне себе живое существо, sentient.

Впрочем, дождемся реакции экспертов.

Цель — создать биологическую альтернативу ИИ, то есть систему, которая выигрывает у искусственных нейросетей по энергоэффективности и способности учиться [на нескольких примерах].

«Мы называем эту новую междисциплинарную область «органоидным интеллектом» (ОИ)», — сказал профессор Томас Хартунг. «Сообщество ведущих ученых собралось для разработки этой технологии, которая, как мы полагаем, откроет новую эру быстрых, мощных и эффективных биокомпьютеров».

Они предлагают создавать крупные структуры из органоидов, клеточных культур и интерфейсов мозг-машина. Планируют довести количество нейронов до 10 млн, применять редактирование генов, оптогенетику и разные технологии считывания/стимуляции.

В статье они подробно расписывают, как собираются все это реализовать, как будут поддерживать жизнь столь сложных систем, как обучать и проч. На бумаге — все гладко.

Я ожидал подобного давно, ибо логика органоидных технологий неизбежно толкает в эту сторону. Если можно вырастить часть мозга, то дальше вы прямиком идете к мысли соединять эти части, добавлять к ним сенсорные элементы (например, светочувствительные — для зрения), подключать их к компьютерам, обучать и так далее.

В этом может быть смысл с т.з. фундаментальных исследований. Насчет бросить вызов нейросетям в части “мышления” — сильно сомневаюсь. Кроме того, предвижу большие проблемы с этикой, 10 млн нейронов это уже вполне себе живое существо, sentient.

Впрочем, дождемся реакции экспертов.

Frontiers

Organoid intelligence: a new biocomputing frontier

A roadmap for the strategic development of organoid intelligence as a scientific discipline

Еще немного на тему вокруг ChatGPT. Из прочтенного в феврале отмечу два текста.

Автор первого — Тед Чан, известный писатель научной фантастики, один из лучших в мире. Если вы не читали его рассказы-повести, я вам завидую, вас ждет открытие. Хотя вы могли его знать как автора повести, по которой Вильнев снял фильм “Прибытие”.

Второй написали три автора: Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, Эрик Шмидт, бывший ген.директор Google, и Даниэл Хаттенлочер, декан Колледжа вычислительной техники MIT и член правления Amazon.

🗞 "ChatGPT Is a Blurry JPEG of the Web" | The New Yorker

🗞 "ChatGPT Heralds an Intellectual Revolution" | Wall Street Journal

Оба эссе поднимают важные вопросы, но трактуют вещи противоположным образом. Чан настаивает, что языковые модели не имеют никакого отношения к интеллекту, а тройка К-Ш-Х считает, что “ИИ занимается нечеловеческим аналогом познания”.

Чен нашел красивую метафору и сравнивает ChatGPT со сжатием Интернета с потерями. Ответы чат-бота — это всего лишь распаковка архива, но не один-в-один, а статистическая. Внешне она выглядит как пересказ “своими словами” огромного массива текстов, и оттого мы впадаем в иллюзию: ведь когда текст пересказывают студенты, мы считаем, что это свидетельствует о понимании ими прочитанного.

Киссинджер, Шмидт и Хаттенлочер полагают, что “ChatGPT обладает способностью к анализу, которая качественно отличается от способности человеческого разума”. И здесь, на их взгляд, главная проблема такая: начиная с Просвещения наука развивалась, делая тайны объяснимыми, а в эпоху ИИ мы уйдем на иную модель познания, когда не будем понимать, как получено знание и почему оно работает.

Тройка К-Ш-Х видит в генеративных моделях мощную силу, которая “претендует на то, чтобы преобразовать когнитивный процесс человека”. Чан, похоже, не видит никакой пользы в том, что просто-напросто перефразирует Сеть.

Этот спор будет вечным, и впереди еще много раундов, но оба текста побуждают думать. Рекомендую.

Автор первого — Тед Чан, известный писатель научной фантастики, один из лучших в мире. Если вы не читали его рассказы-повести, я вам завидую, вас ждет открытие. Хотя вы могли его знать как автора повести, по которой Вильнев снял фильм “Прибытие”.

Второй написали три автора: Генри Киссинджер, бывший госсекретарь США, Эрик Шмидт, бывший ген.директор Google, и Даниэл Хаттенлочер, декан Колледжа вычислительной техники MIT и член правления Amazon.

🗞 "ChatGPT Is a Blurry JPEG of the Web" | The New Yorker

🗞 "ChatGPT Heralds an Intellectual Revolution" | Wall Street Journal

Оба эссе поднимают важные вопросы, но трактуют вещи противоположным образом. Чан настаивает, что языковые модели не имеют никакого отношения к интеллекту, а тройка К-Ш-Х считает, что “ИИ занимается нечеловеческим аналогом познания”.

Чен нашел красивую метафору и сравнивает ChatGPT со сжатием Интернета с потерями. Ответы чат-бота — это всего лишь распаковка архива, но не один-в-один, а статистическая. Внешне она выглядит как пересказ “своими словами” огромного массива текстов, и оттого мы впадаем в иллюзию: ведь когда текст пересказывают студенты, мы считаем, что это свидетельствует о понимании ими прочитанного.

Киссинджер, Шмидт и Хаттенлочер полагают, что “ChatGPT обладает способностью к анализу, которая качественно отличается от способности человеческого разума”. И здесь, на их взгляд, главная проблема такая: начиная с Просвещения наука развивалась, делая тайны объяснимыми, а в эпоху ИИ мы уйдем на иную модель познания, когда не будем понимать, как получено знание и почему оно работает.

Тройка К-Ш-Х видит в генеративных моделях мощную силу, которая “претендует на то, чтобы преобразовать когнитивный процесс человека”. Чан, похоже, не видит никакой пользы в том, что просто-напросто перефразирует Сеть.

Этот спор будет вечным, и впереди еще много раундов, но оба текста побуждают думать. Рекомендую.

Анил Сет о сознании | В подкаст Nature пришел Анил Сет, профессор неврологии, известный тем, что он обратил внутрь идею о контролируемой галлюцинации мозга и получил объяснение феномена сознания.

FYI: выступление Сета на TED 2017 уже приближается к 14 млн. просмотров, а его книга "Being You: A New Science of Consciousness" в 2021 году стала бестселлером.

В подкасте он вновь объясняет, насколько возможно просто, свою позицию насчет того, что же такое сознание.

Для начала, мозг — это машина минимизации ошибок, он постоянно строит прогнозы о том, что происходит в мире снаружи. Отсюда наше восприятие есть контролируемая галлюцинация, идея, восходящая к Гельмгольцу. Но дальше Сет говорит, что тот же механизм предсказаний работает и в отношении “мира внутри”. Мозг строит догадки о причинах сенсорных сигналов, идущих от тела.

Здесь уже возникает основа для сознания, где «я» — такая же контролируемая галлюцинация, способ восприятия внутренних процессов. Мозгу все равно, где находятся внутренние органы, какого они цвета или формы, но его волнует, насколько хорошо они работают, как ему оркестрировать их функции.

Для Сета «я» — это не то, что осуществляет восприятие. Это и есть восприятие, прогноз мозга, наилучшее его объяснение различий между “снаружи” и “внутри”. И эта внутренняя перспектива первична, она возникает в живом, и лишь затем та же схема используется уже для восприятия внешнего мира. Сет здесь намекает на то, что ИИ без тела, без внутренней жизни, не имеет шансов на сознание.

Подкаст "Tales from the Synapse" появился недавно, можно слушать или читать на сайте Nature. Вышло уже три эпизода:

🎧🗞 Brain and behaviour: understanding the neural effects of cannabis

🎧🗞 Marvelling at the mystery of consciousness through a scientific lens

🎧🗞 What happens in our brains when we're trying to be funny

Бонус: обзор теорий сознания, Theories of consciousness, написан Сетом и Бэйном, здесь full-text pdf.

P.S. На тему сознания рекомендую также подкаст с Антоном Кузнецовым, научным сотрудником Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ: два с половиной часа, но безумно увлекательно. Антон стройно мыслит и внятно излагает. Пир духа практически.

FYI: выступление Сета на TED 2017 уже приближается к 14 млн. просмотров, а его книга "Being You: A New Science of Consciousness" в 2021 году стала бестселлером.

В подкасте он вновь объясняет, насколько возможно просто, свою позицию насчет того, что же такое сознание.

Для начала, мозг — это машина минимизации ошибок, он постоянно строит прогнозы о том, что происходит в мире снаружи. Отсюда наше восприятие есть контролируемая галлюцинация, идея, восходящая к Гельмгольцу. Но дальше Сет говорит, что тот же механизм предсказаний работает и в отношении “мира внутри”. Мозг строит догадки о причинах сенсорных сигналов, идущих от тела.

Здесь уже возникает основа для сознания, где «я» — такая же контролируемая галлюцинация, способ восприятия внутренних процессов. Мозгу все равно, где находятся внутренние органы, какого они цвета или формы, но его волнует, насколько хорошо они работают, как ему оркестрировать их функции.

Для Сета «я» — это не то, что осуществляет восприятие. Это и есть восприятие, прогноз мозга, наилучшее его объяснение различий между “снаружи” и “внутри”. И эта внутренняя перспектива первична, она возникает в живом, и лишь затем та же схема используется уже для восприятия внешнего мира. Сет здесь намекает на то, что ИИ без тела, без внутренней жизни, не имеет шансов на сознание.

Подкаст "Tales from the Synapse" появился недавно, можно слушать или читать на сайте Nature. Вышло уже три эпизода:

🎧🗞 Brain and behaviour: understanding the neural effects of cannabis

🎧🗞 Marvelling at the mystery of consciousness through a scientific lens

🎧🗞 What happens in our brains when we're trying to be funny

Бонус: обзор теорий сознания, Theories of consciousness, написан Сетом и Бэйном, здесь full-text pdf.

P.S. На тему сознания рекомендую также подкаст с Антоном Кузнецовым, научным сотрудником Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ: два с половиной часа, но безумно увлекательно. Антон стройно мыслит и внятно излагает. Пир духа практически.

Nature

Marvelling at the mystery of consciousness through a scientific lens

Nature - Neuroscientist Anil Seth, author of Being You: A New Science of Consciousness, describes the multidisciplinary appeal of his research.

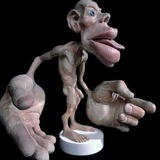

Обложка мартовского Neuron. В этом номере Curry et al. показали, как опухоли мозга ремоделируют синапсы нейронов, чтобы добиться гиперактивности мозга. Это помогает опухолям развиваться. На картинке глиома изображена как всадница, контролирующая активность нейронов мозга, а те представлены в виде лошади. Volume 111 Issue 5

Scientific American несколько припозднился, но за видео им спасибо. В ролике мы видим всех создателей ксеноботов, и они сами рассказывают, как и что делали, почему возникла такая идея и зачем это нужно. Включая кадры из лабораторий и рабочие видео (хотя есть и транскрипт).

«Мать-природа работает здесь, на планете Земля, уже 3,5 миллиарда лет, и, несмотря на свой огромный творческий потенциал, она исследовала лишь очень, очень, очень малую часть морфо-пространства, пространства всех возможных организмов. Было бы прекрасно открыть наши глаза шире и понять не только жизнь, как она есть, но и жизнь, какой она могла бы быть». — Джош Бонгард

"Припозднился" SciAm сильно, ксеноботы были два года назад, а теперь эти же люди уже создали антроботов. Но в целом заглянуть за кулисы любопытно, круто дополняет статьи.

«Мать-природа работает здесь, на планете Земля, уже 3,5 миллиарда лет, и, несмотря на свой огромный творческий потенциал, она исследовала лишь очень, очень, очень малую часть морфо-пространства, пространства всех возможных организмов. Было бы прекрасно открыть наши глаза шире и понять не только жизнь, как она есть, но и жизнь, какой она могла бы быть». — Джош Бонгард

"Припозднился" SciAm сильно, ксеноботы были два года назад, а теперь эти же люди уже создали антроботов. Но в целом заглянуть за кулисы любопытно, круто дополняет статьи.

YouTube

These Researchers Used Artificial Intelligence to Design an 'Animal Robot' That Has Never Existed

Xenobots are living, swimming, self-powered robots less than a millimeter across, evolved by artificial intelligence and built out of frog stem cells—and they could open new medical frontiers.

OpenAI выпустили давно ожидаемую модель GPT-4.

“В обычном разговоре различие между GPT-3.5 и GPT-4 может быть незаметным. Разница проявляется, когда сложность задачи достигает достаточного порога — GPT-4 более надежен, креативен и способен обрабатывать гораздо более подробные инструкции, чем GPT-3.5”.

Теперь на вход можно подавать не только текст, но и картинки. На сайте OpenAI выложены пресс-релиз и статья.

“В обычном разговоре различие между GPT-3.5 и GPT-4 может быть незаметным. Разница проявляется, когда сложность задачи достигает достаточного порога — GPT-4 более надежен, креативен и способен обрабатывать гораздо более подробные инструкции, чем GPT-3.5”.

Теперь на вход можно подавать не только текст, но и картинки. На сайте OpenAI выложены пресс-релиз и статья.

Openai

GPT-4

We’ve created GPT-4, the latest milestone in OpenAI’s effort in scaling up deep learning. GPT-4 is a large multimodal model (accepting image and text inputs, emitting text outputs) that, while less capable than humans in many real-world scenarios, exhibits…

Еще одна мысль о сознании | В новой книге “Sentience” нейропсихолог Николас Хамфри из Кембриджа утверждает, что сознание появилось, чтобы дать нам почувствовать, что жизнь стоит того, чтобы жить:

“If perceptions make life possible, sensations make it worth living.”

Хамфри говорит, что помимо очевидных адаптивных преимуществ ощущений — оргазмы хорошо, боль плохо — "люди эволюционировали, чтобы получать внутреннее удовольствие от осознанных ощущений ради них самих". Ощущения, как он считает, заставляют нас интересоваться историями, мыслями и переживаниями. Поскольку наша жизнь похожа на что-то, мы можем лучше представить, что чувствуют другие.

The New Yorker публикует большой очерк о Хамфри, хотя значительную часть его можно пропустить, ибо он насыщен оборотами типа “Мы свернули на грунтовую дорогу, которая поднималась через низкие сухие предгорья, усеянные оливковыми деревьями”.

Впрочем, лет десять назад мне больше приглянулась другая мысль Хамфри. Он заметил, что у медицины реальные возможности что-то вылечить появились сравнительно недавно. Средневековые рецепты и процедуры имели очень отдаленное отношение к физиологии болезней. Тем не менее, даже абсурдные — с позиций сегодняшних знаний — методы давали определенный положительный эффект. Фактически, считает Хамфри, большую часть человеческой истории медики и знахари работали за счет эффекта плацебо, не подозревая об этом.

Он выделяет «систему управления здоровьем» как часть общего управления гомеостазом, активность которой постепенно, в ходе культурной эволюции, стала зависеть от самого факта присутствия докторов, медикаментов, процедур и т.п. В эссе в The Edge он рассмотрел эту идею в контексте регуляции личностных черт с помощью социокультурных практик.

По новой книге есть и эссе самого Хамфри

Личный его сайт (с публикациями) здесь

“If perceptions make life possible, sensations make it worth living.”

Хамфри говорит, что помимо очевидных адаптивных преимуществ ощущений — оргазмы хорошо, боль плохо — "люди эволюционировали, чтобы получать внутреннее удовольствие от осознанных ощущений ради них самих". Ощущения, как он считает, заставляют нас интересоваться историями, мыслями и переживаниями. Поскольку наша жизнь похожа на что-то, мы можем лучше представить, что чувствуют другие.

The New Yorker публикует большой очерк о Хамфри, хотя значительную часть его можно пропустить, ибо он насыщен оборотами типа “Мы свернули на грунтовую дорогу, которая поднималась через низкие сухие предгорья, усеянные оливковыми деревьями”.

Впрочем, лет десять назад мне больше приглянулась другая мысль Хамфри. Он заметил, что у медицины реальные возможности что-то вылечить появились сравнительно недавно. Средневековые рецепты и процедуры имели очень отдаленное отношение к физиологии болезней. Тем не менее, даже абсурдные — с позиций сегодняшних знаний — методы давали определенный положительный эффект. Фактически, считает Хамфри, большую часть человеческой истории медики и знахари работали за счет эффекта плацебо, не подозревая об этом.

Он выделяет «систему управления здоровьем» как часть общего управления гомеостазом, активность которой постепенно, в ходе культурной эволюции, стала зависеть от самого факта присутствия докторов, медикаментов, процедур и т.п. В эссе в The Edge он рассмотрел эту идею в контексте регуляции личностных черт с помощью социокультурных практик.

По новой книге есть и эссе самого Хамфри

Личный его сайт (с публикациями) здесь

The New Yorker

Nicholas Humphrey’s Beautiful Theory of Mind

In his new book, “Sentience,” a neuropsychologist argues that consciousness evolved to make us feel that life is worth living.

Media is too big

VIEW IN TELEGRAM

Написал в Reminder о том, зачем ученые светили мышам в сердце, как медитация действует на ‘второй’ мозг, а также про интеллект органоидов (текст только для подписчиков). Про сердце речь об этой работе, технически филигранный эксперимент, выполненный под началом Карла Дейссерота. Про медитацию, точнее про микробиоту тибетских монахов, см. эту статью в General Psychiatry.

Среди ученых связь мозга и органов, таких как сердце или кишечник, все больше вызывает интерес, а технологии все больше позволяют эти связи исследовать. Это усложняет картину, но и открывает новые пути в медицине: состояния психики могут влиять на функцию органов и, наоборот, источник проблем мозга может находиться гораздо ниже.

P.S. Книга Дейссерота "Projections" должна была выйти на русском еще в 2021 под названием “Прорыв. История человеческих эмоций”, но что-то не нахожу ее.

На видео: у сердца есть свой “мини-мозг”, скопления нейронов в верхней части (желтые). Сердце крысиное 🐀, из этой статьи.

Среди ученых связь мозга и органов, таких как сердце или кишечник, все больше вызывает интерес, а технологии все больше позволяют эти связи исследовать. Это усложняет картину, но и открывает новые пути в медицине: состояния психики могут влиять на функцию органов и, наоборот, источник проблем мозга может находиться гораздо ниже.

P.S. Книга Дейссерота "Projections" должна была выйти на русском еще в 2021 под названием “Прорыв. История человеческих эмоций”, но что-то не нахожу ее.

На видео: у сердца есть свой “мини-мозг”, скопления нейронов в верхней части (желтые). Сердце крысиное 🐀, из этой статьи.

Сэм Альтман, глава OpenAI в подкасте Лекса Фридмана. Свежее видео, выложено только что. Все что мы хотели знать о GPT-4, ChatGPT и будущее искусственного интеллекта.

YouTube

Sam Altman: OpenAI CEO on GPT-4, ChatGPT, and the Future of AI | Lex Fridman Podcast #367

Sam Altman is the CEO of OpenAI, the company behind GPT-4, ChatGPT, DALL-E, Codex, and many other state-of-the-art AI technologies. Please support this podcast by checking out our sponsors:

- NetSuite: https://netsuite.com/lex to get free product tour

- SimpliSafe:…

- NetSuite: https://netsuite.com/lex to get free product tour

- SimpliSafe:…

Вашингтон, февраль 2023 | Руководители пяти главных компаний разработчиков инвазивных нейроинтерфейсов.

Слева направо: Matt Angle - Paradromics, Marcus Gerhardt - Blackrock Neurotech, Michael Mager - Precision Neuroscience, Thomas Oxley - Synchron, DJ Seo - Neuralink (вице-президент). Именно эти компании контролируют будущее рынка BCI.

CEO явились на конфу, созванную для них Министерством торговли США. Были и руководители неинвазивных, все выступили. То, что правительство проводит двух-дневное обсуждение нейроинтерфейсов, где собирает лидеров и экспертов, говорит о серьезном внимании к теме. Картина для чиновников в РФ, например, совершенно немыслимая.

Программа конференции здесь. Со страницы конференции можно даже посмотреть видеозаписи докладов.

Слева направо: Matt Angle - Paradromics, Marcus Gerhardt - Blackrock Neurotech, Michael Mager - Precision Neuroscience, Thomas Oxley - Synchron, DJ Seo - Neuralink (вице-президент). Именно эти компании контролируют будущее рынка BCI.

CEO явились на конфу, созванную для них Министерством торговли США. Были и руководители неинвазивных, все выступили. То, что правительство проводит двух-дневное обсуждение нейроинтерфейсов, где собирает лидеров и экспертов, говорит о серьезном внимании к теме. Картина для чиновников в РФ, например, совершенно немыслимая.

Программа конференции здесь. Со страницы конференции можно даже посмотреть видеозаписи докладов.

“Мы призываем все лаборатории немедленно приостановить как минимум на 6 месяцев обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4”. — открытое письмо экспертов.

Призыв уже подписали такие корифеи как Йошуа Бенжио и Стюарт Рассел, а также Илон Маск, Стив Возняк, Макс Тегмарк, Кристоф Кох и, конечно, Гари Маркус с Ювалем Харари. Всего пока свыше тысячи человек, сбор подписей идет (можете присоединиться). Письмо — это в том числе реакция на недавние “искры общего интеллекта”.

Я не подпишу, поскольку не верю, что к мораторию присоединится Китай и что полгода что-то принципиально прибавят в нашем понимании LLMs. Авторы приравнивают ИИ к таким технологиям как клонирование человека или модификация его зародышевой линии, которые технически возможны, но запрещены. На мой взгляд, здесь другая история, и мы пока наблюдаем чисто эмоциональный шок, вызванный темпом изменений.

Отсюда желание замедлить события, так легче адаптироваться психике.

Призыв уже подписали такие корифеи как Йошуа Бенжио и Стюарт Рассел, а также Илон Маск, Стив Возняк, Макс Тегмарк, Кристоф Кох и, конечно, Гари Маркус с Ювалем Харари. Всего пока свыше тысячи человек, сбор подписей идет (можете присоединиться). Письмо — это в том числе реакция на недавние “искры общего интеллекта”.

Я не подпишу, поскольку не верю, что к мораторию присоединится Китай и что полгода что-то принципиально прибавят в нашем понимании LLMs. Авторы приравнивают ИИ к таким технологиям как клонирование человека или модификация его зародышевой линии, которые технически возможны, но запрещены. На мой взгляд, здесь другая история, и мы пока наблюдаем чисто эмоциональный шок, вызванный темпом изменений.

Отсюда желание замедлить события, так легче адаптироваться психике.

Future of Life Institute

Pause Giant AI Experiments: An Open Letter - Future of Life Institute

We call on all AI labs to immediately pause for at least 6 months the training of AI systems more powerful than GPT-4.

Новый подкаст с Александром Капланом

Интересный разговор, АЯ всегда отличный рассказчик, и в этот раз речь шла, в основном, не про нейроинтерфейсы, а о том, как мозг отражает картину мира.

Хотя мимо темы BCI тоже не прошли, и Каплан простыми доводами похоронил все надежды “чтения мыслей”: во-первых, мы не знаем коды мозга и даже близко не представляем, как их узнать; во-вторых, не ясно, как технически достичь надежного контакта с миллиардами клеток, не травмируя мозг и не возмущая его естественный режим работы.

То, что реально считать из мозга, это “намерение”, но не содержание мысли. Впрочем, ранее АЯ сам предложил, как гипотетически можно было бы выудить мыслеобраз с помощью нейросетей и обратной связи. Для сложного контента это вряд ли сработает, но для мыслей попроще — вполне.

Интересный разговор, АЯ всегда отличный рассказчик, и в этот раз речь шла, в основном, не про нейроинтерфейсы, а о том, как мозг отражает картину мира.

Хотя мимо темы BCI тоже не прошли, и Каплан простыми доводами похоронил все надежды “чтения мыслей”: во-первых, мы не знаем коды мозга и даже близко не представляем, как их узнать; во-вторых, не ясно, как технически достичь надежного контакта с миллиардами клеток, не травмируя мозг и не возмущая его естественный режим работы.

То, что реально считать из мозга, это “намерение”, но не содержание мысли. Впрочем, ранее АЯ сам предложил, как гипотетически можно было бы выудить мыслеобраз с помощью нейросетей и обратной связи. Для сложного контента это вряд ли сработает, но для мыслей попроще — вполне.

YouTube

КАПЛАН: Мозг Эйнштейна, ChatGPT, Интуиция, Neuralink

Скидка 30% на курсы Level One, промокод OSNOVA

https://clck.ru/33vNiv

Скидка 40% на первый заказ в приложении Flor2U по промокоду ОСНОВА

Скидка 15% на повторный заказ в приложении Flor2U по промокоду ОСНОВА15, ссылка на приложение: https://dep.onelink.…

https://clck.ru/33vNiv

Скидка 40% на первый заказ в приложении Flor2U по промокоду ОСНОВА

Скидка 15% на повторный заказ в приложении Flor2U по промокоду ОСНОВА15, ссылка на приложение: https://dep.onelink.…

Психика против рака | В NYT колонка Дэвида Дж. Линдена, профессора неврологии в Медицинской школе Университета Джонса Хопкинса: “Может ли нейробиолог бороться с раком одними лишь мыслями?”

Линден сам неизлечимо болен, его опухоль не удалили полностью, и он пишет, как ему советуют разные практики вроде медитаций, техник дыхания, молитв или упражнений.

Когда при этом используют термины типа «энергетический поток» или «резонанс», он как ученый считает это вздором. Но сами практики, пишет Линден, могут вполне работать, и далее он поясняет, как.

«Могут ли медитация или работа с дыханием повлиять на прогрессирование рака? Краткий ответ заключается в том, что мы не знаем, но более длинный и интересный ответ заключается в том, что по крайней мере в некоторых случаях существуют разумные и проверяемые гипотезы того, как это может происходить».

Линден выходит на тему, которая сейчас получает все больше внимания: иннервация опухолей, сложная связь раковых и нервных клеток, где они взаимно влияют друг на друга.

«На мой взгляд, иннервация опухолей и ее роль в прогрессировании рака представляют собой интересную гипотезу в медицине разума/тела. Если поведенческие практики, такие как медитация, физические упражнения, работа с дыханием или даже молитва, могут ослабить или обратить вспять развитие некоторых видов рака (и, конечно, это большое «если»), то, возможно, они делают это путем изменения электрической активности нервных клеток, которые иннервируют опухоли».

То есть эффект он не подтверждает и нигде не намекает, что следует советам, но рассуждает как нейробиолог: если эффект есть, то вот возможный механизм.

Психика — мозг — нервы — опухоль

Лекарств это не заменит, но может полезно с ними сочетаться. И это есть частный случай более глобального взгляда на управление здоровьем, где в основе диалог с нервной системой, о чем я пишу тут регулярно (из недавнего здесь или здесь).

По прогнозам врачей Линден должен был уже умереть. Сейчас он чувствует себя бодро, опухоль затаилась, и он считает, что его настрой, надежда и любопытство вносят свой вклад.

Линден сам неизлечимо болен, его опухоль не удалили полностью, и он пишет, как ему советуют разные практики вроде медитаций, техник дыхания, молитв или упражнений.

Когда при этом используют термины типа «энергетический поток» или «резонанс», он как ученый считает это вздором. Но сами практики, пишет Линден, могут вполне работать, и далее он поясняет, как.

«Могут ли медитация или работа с дыханием повлиять на прогрессирование рака? Краткий ответ заключается в том, что мы не знаем, но более длинный и интересный ответ заключается в том, что по крайней мере в некоторых случаях существуют разумные и проверяемые гипотезы того, как это может происходить».

Линден выходит на тему, которая сейчас получает все больше внимания: иннервация опухолей, сложная связь раковых и нервных клеток, где они взаимно влияют друг на друга.

«На мой взгляд, иннервация опухолей и ее роль в прогрессировании рака представляют собой интересную гипотезу в медицине разума/тела. Если поведенческие практики, такие как медитация, физические упражнения, работа с дыханием или даже молитва, могут ослабить или обратить вспять развитие некоторых видов рака (и, конечно, это большое «если»), то, возможно, они делают это путем изменения электрической активности нервных клеток, которые иннервируют опухоли».

То есть эффект он не подтверждает и нигде не намекает, что следует советам, но рассуждает как нейробиолог: если эффект есть, то вот возможный механизм.

Психика — мозг — нервы — опухоль

Лекарств это не заменит, но может полезно с ними сочетаться. И это есть частный случай более глобального взгляда на управление здоровьем, где в основе диалог с нервной системой, о чем я пишу тут регулярно (из недавнего здесь или здесь).

NY Times

Opinion | Can a Neuroscientist Fight Cancer With Mere Thought?

The neuroscientist David J. Linden on what might be causing the delayed progress of his cancer.

Количество подписей под пресловутым письмом растет и скоро перевалит за шесть тысяч (и еще > 45 тыс. на проверке). Очевидно, что у людей там разные мотивации и разная глубина понимания проблемы, но шуму наделали, авторам пришлось даже выпустить FAQ. По просьбе T-invariant кратко пояснил, почему затею считаю неудачной, и их эксперты письмо тоже не одобрили и даже прошлись по нему жестче (из РФ открывается через VPN).

Не соглашусь лишь с Андреем Себрантом: он все сводит к конкуренции бизнесов и даже к одному Маску, но вряд ли все тысячи подписантов действуют в единой логике. Люди разные. Думаю, немало и тех, кто реально боится и “хотят как лучше”. Массовую истерию не стоит недооценивать, даже среди людей со степенями.

Два полезных вдумчивых текста от ЛеКуна о том, почему LLMs не захватят мир (о важности различий между тем, как используют язык люди и как ИИ):

🗞 AI Chatbots Don’t Care About Your Social Norms

🗞 AI And The Limits Of Language

Не соглашусь лишь с Андреем Себрантом: он все сводит к конкуренции бизнесов и даже к одному Маску, но вряд ли все тысячи подписантов действуют в единой логике. Люди разные. Думаю, немало и тех, кто реально боится и “хотят как лучше”. Массовую истерию не стоит недооценивать, даже среди людей со степенями.

Два полезных вдумчивых текста от ЛеКуна о том, почему LLMs не захватят мир (о важности различий между тем, как используют язык люди и как ИИ):

🗞 AI Chatbots Don’t Care About Your Social Norms

🗞 AI And The Limits Of Language

The New England Journal of Medicine, один из самых влиятельных медицинских журналов в мире, открывает серию статей «ИИ в медицине», первые публикации уже появились в свежем номере. Далее, в 2024 будет запущен дочерний журнал NEJM AI, целиком посвященный этой теме. Летом этого года начнут принимать статьи на рецензирование.

В преамбуле есть ремарка о “трансформации медицины”, что похоже на осознание и принятие неизбежного. Передовая наука без ИИ уже не представима, в медицину это придет с задержкой, но тренд обозначен. К слову, в 2024-м уже все используют GPT-5.

Интересно, как будут уживаться прежняя “доказательная” медицина и новая “ИИ-ведомая”, если их прогнозы и рекомендации, допустим, начнут расходиться. В NEJM один взгляд, а в NEJM AI другой на ту же проблему — такой сценарий не исключен. Придется выбирать, чему доверять больше.

В преамбуле есть ремарка о “трансформации медицины”, что похоже на осознание и принятие неизбежного. Передовая наука без ИИ уже не представима, в медицину это придет с задержкой, но тренд обозначен. К слову, в 2024-м уже все используют GPT-5.

Интересно, как будут уживаться прежняя “доказательная” медицина и новая “ИИ-ведомая”, если их прогнозы и рекомендации, допустим, начнут расходиться. В NEJM один взгляд, а в NEJM AI другой на ту же проблему — такой сценарий не исключен. Придется выбирать, чему доверять больше.

The New England Journal of Medicine

Artificial Intelligence in Medicine | NEJM

The editors announce both a series of articles focusing on AI and machine learning

in health care and the 2024 launch of a new journal, NEJM AI, a forum for evidence,

resource sharing, and discussi...

in health care and the 2024 launch of a new journal, NEJM AI, a forum for evidence,

resource sharing, and discussi...

Лечение Альцгеймера мерцающим светом и звуком | Сообщают, что Cognito Therapeutics получил инвестиции $73 млн от венчурных фондов на эту технологию. Если совсем кратко: вместо лекарств лишь свет и звук, и такая слухо-зрительная 40 Гц стимуляция тормозит деградацию ткани мозга больных пациентов.

Я уже упоминал о Cognito, в 2022-м успешно прошло первое клиническое исследование, теперь они планируют еще одно, более масштабное. Их гаджет сейчас имеет статус "прорывного устройства" от FDA, то есть можно применять в испытаниях, но не продавать. Деньги, видимо, пойдут как раз на клинические исследования, т.к. техническая часть предельно проста, светодиоды да динамики размером с наушник, всё.

Снова радуюсь за Эда Бойдена, и дело не в деньгах, а в том, что такой суммой инвесторы обозначили степень доверия и веры в сам подход. Это их ставка, и она уже серьезная.

Есть, впрочем, ложка дегтя — недавняя статья в Nature Neuroscience, где авторы заявляют, что пробовали мерцающий 40 Гц свет на мышах, и результат нулевой. Амилоид не снизился, и не было даже вызванной гаммы, что странно. Хотя они пишут, что мыши от мерцающего света прятались, так что дело, может быть в дизайне эксперимента. Но главный там György Buzsáki, так что надо разбираться.

Зато другая свежая статья, скорее, в духе идей стимуляции. Мерцающая картинка вызывала у людей приток спинномозговой жидкости в мозг, а ведь это может очищать его от мусора, в том числе амилоида. Частоты мерцания были разные, в том числе 40 Гц. И даже вне всякой связи с кейсом Cognito работа интересна тем, что открывает еще один способ противостоять дегенерации — вызов омывания и очищения мозга через зрительную нейромодуляцию.

Будем наблюдать, куда выведет эта траектория.

Я уже упоминал о Cognito, в 2022-м успешно прошло первое клиническое исследование, теперь они планируют еще одно, более масштабное. Их гаджет сейчас имеет статус "прорывного устройства" от FDA, то есть можно применять в испытаниях, но не продавать. Деньги, видимо, пойдут как раз на клинические исследования, т.к. техническая часть предельно проста, светодиоды да динамики размером с наушник, всё.

Снова радуюсь за Эда Бойдена, и дело не в деньгах, а в том, что такой суммой инвесторы обозначили степень доверия и веры в сам подход. Это их ставка, и она уже серьезная.

Есть, впрочем, ложка дегтя — недавняя статья в Nature Neuroscience, где авторы заявляют, что пробовали мерцающий 40 Гц свет на мышах, и результат нулевой. Амилоид не снизился, и не было даже вызванной гаммы, что странно. Хотя они пишут, что мыши от мерцающего света прятались, так что дело, может быть в дизайне эксперимента. Но главный там György Buzsáki, так что надо разбираться.

Зато другая свежая статья, скорее, в духе идей стимуляции. Мерцающая картинка вызывала у людей приток спинномозговой жидкости в мозг, а ведь это может очищать его от мусора, в том числе амилоида. Частоты мерцания были разные, в том числе 40 Гц. И даже вне всякой связи с кейсом Cognito работа интересна тем, что открывает еще один способ противостоять дегенерации — вызов омывания и очищения мозга через зрительную нейромодуляцию.

Будем наблюдать, куда выведет эта траектория.

BusinessWire

Cognito Therapeutics Raises $73M Series B to Advance Neurotechnology Platform for Alzheimer’s Disease

Cognito Therapeutics Raises $73M Series B to Advance Neurotechnology Platform for Alzheimer’s Disease

Enhancing motor skills through lucid dreaming | Спортивные тренировки внутри осознанных сновидений могут, по мнению авторов, дать полезный эффект. Для журнала Medical Hypotheses в самый раз, он создан для озвучивания безумных идей.

Эта идея, правда, не на пустом месте. Элитные спортсмены давно используют метод mental practice, проходя дистанцию или выполняя нужный паттерн действий в воображении. Это может работать, поскольку для мозга, в определенном смысле, нет разницы между реальностью и симуляцией. Моторный навык развивается и даже отражается в нервной ткани (я как-то уже постил картинку из статьи Паскуаль-Леоне).

Осознанные сновидения выгоднее тем, что там симуляция более иммерсивна, с глубоким погружением. Если вы теннисист, то выходите на корт и играете, ощущая все по-настоящему, а не просто воображаете. Дело за малым, уметь регулярно входить в ОС. Дерзайте! 🛌 😅

По случаю вспомнил работу 2021 г, когда удалось наладить двустороннее общение со спящими: те отвечали на вопросы в режиме реального времени прямо из осознанного сна.

Эта идея, правда, не на пустом месте. Элитные спортсмены давно используют метод mental practice, проходя дистанцию или выполняя нужный паттерн действий в воображении. Это может работать, поскольку для мозга, в определенном смысле, нет разницы между реальностью и симуляцией. Моторный навык развивается и даже отражается в нервной ткани (я как-то уже постил картинку из статьи Паскуаль-Леоне).

Осознанные сновидения выгоднее тем, что там симуляция более иммерсивна, с глубоким погружением. Если вы теннисист, то выходите на корт и играете, ощущая все по-настоящему, а не просто воображаете. Дело за малым, уметь регулярно входить в ОС. Дерзайте! 🛌 😅

По случаю вспомнил работу 2021 г, когда удалось наладить двустороннее общение со спящими: те отвечали на вопросы в режиме реального времени прямо из осознанного сна.