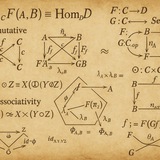

Новое исследование физиков из Университета Британской Колумбии (UBC Okanagan) утверждает, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией, так как её фундаментальная природа неалгоритмична

Исследование опирается на:

Теоремы Гёделя о неполноте — в любой формальной системе есть утверждения, которые нельзя доказать или опровергнуть внутри неё.

Теорему Тарского о невыразимости истины — истина не может быть полностью формализована в рамках самой системы.

Результаты Грегори Чайтина о непредсказуемости и случайности в формальных системах.

Гипотеза симуляции (идея, что мы живём в «Матрице») оказывается математически невозможной.

Для построения полной картины мира потребуется неалгоритмический мета-уровень, выходящий за рамки вычислений.

Это открывает новые горизонты в философии науки: реальность может быть фундаментально невычислимой, а значит, не сводимой к цифровой модели.

https://www.sciencealert.com/physicists-just-ruled-out-the-universe-being-a-simulation

https://jhap.du.ac.ir/article_488.html

Исследование опирается на:

Теоремы Гёделя о неполноте — в любой формальной системе есть утверждения, которые нельзя доказать или опровергнуть внутри неё.

Теорему Тарского о невыразимости истины — истина не может быть полностью формализована в рамках самой системы.

Результаты Грегори Чайтина о непредсказуемости и случайности в формальных системах.

Гипотеза симуляции (идея, что мы живём в «Матрице») оказывается математически невозможной.

Для построения полной картины мира потребуется неалгоритмический мета-уровень, выходящий за рамки вычислений.

Это открывает новые горизонты в философии науки: реальность может быть фундаментально невычислимой, а значит, не сводимой к цифровой модели.

https://www.sciencealert.com/physicists-just-ruled-out-the-universe-being-a-simulation

https://jhap.du.ac.ir/article_488.html

🤔5🔥1

То что интеллектуальные способности наследуются для большинства не является секретом... Массив работ в этой области — сотни исследований близнецов, приемных детей и их семей — показывает 50% наследуемости.

Неожиданность вот в чем:

Существует линейный рост наследуемости интеллекта: в младенчестве — 20%, в детстве и подростковом возрасте — 40%, во взрослой жизни — 60%, а в поздней жизни — 80%.

Так в пожилом возрасте (~80%) влияние общей среды снижается, а индивидуальные различия, обусловленные генетикой, становятся особенно заметными. Это связано с тем, что люди всё больше опираются на свои врождённые когнитивные ресурсы.

https://serious-science.org/genetics-and-intelligence-8693

Неожиданность вот в чем:

Существует линейный рост наследуемости интеллекта: в младенчестве — 20%, в детстве и подростковом возрасте — 40%, во взрослой жизни — 60%, а в поздней жизни — 80%.

Так в пожилом возрасте (~80%) влияние общей среды снижается, а индивидуальные различия, обусловленные генетикой, становятся особенно заметными. Это связано с тем, что люди всё больше опираются на свои врождённые когнитивные ресурсы.

https://serious-science.org/genetics-and-intelligence-8693

🤔5👍1🔥1

Общеизвестное представление о том, что в критической ситуации время замедляется опровергнуто

Многие люди могут вспомнить, что когда они попадали в критическую для их выживания ситуацию, то события вокруг развивались как в замедленной съемке.

Здесь могут быть два объяснения:

1) или реально резко усиливается скорость обработки информации мозгом, что эквивалентно замедлению времени с точки зрения субъекта,

2) либо субъект просто запоминает больше деталей и эффект замедления времени происходит ретроспективно - человек вспоминая события помнит их как замедленные.

Чтобы доказать ту или иную гипотезу был поставлен эксперимент: людям надели на руку часы, в которых очень быстро мелькали цифры, на пределе восприятия, потом их на известном аттракционе скидывали с высоты 15 этажа в парке развлечений в Далласе на сетку внизу, свободное падение длилось 2,5 секунды, во время падения люди пытались разглядеть быстро меняющиеся цифры на часах.

После окончания эксперимента испытуемые должны были дать ответ на два вопроса:

1. Какие цифры они видели на часах.

2. Сколько времени они падали.

На первый вопрос ответ показал, что критическая ситуация никак не улучшает наши способности быстро воспринимать информацию. Во время падения мелькающие цифры видны не лучше, чем в спокойной ситуации.

Что же касается второго вопроса, то время реально субъективно воспринималось длиннее, в среднем испытуемые оценили время своего падения в 3,5 секунды вместо 2,5.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2110887/

Многие люди могут вспомнить, что когда они попадали в критическую для их выживания ситуацию, то события вокруг развивались как в замедленной съемке.

Здесь могут быть два объяснения:

1) или реально резко усиливается скорость обработки информации мозгом, что эквивалентно замедлению времени с точки зрения субъекта,

2) либо субъект просто запоминает больше деталей и эффект замедления времени происходит ретроспективно - человек вспоминая события помнит их как замедленные.

Чтобы доказать ту или иную гипотезу был поставлен эксперимент: людям надели на руку часы, в которых очень быстро мелькали цифры, на пределе восприятия, потом их на известном аттракционе скидывали с высоты 15 этажа в парке развлечений в Далласе на сетку внизу, свободное падение длилось 2,5 секунды, во время падения люди пытались разглядеть быстро меняющиеся цифры на часах.

После окончания эксперимента испытуемые должны были дать ответ на два вопроса:

1. Какие цифры они видели на часах.

2. Сколько времени они падали.

На первый вопрос ответ показал, что критическая ситуация никак не улучшает наши способности быстро воспринимать информацию. Во время падения мелькающие цифры видны не лучше, чем в спокойной ситуации.

Что же касается второго вопроса, то время реально субъективно воспринималось длиннее, в среднем испытуемые оценили время своего падения в 3,5 секунды вместо 2,5.

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2110887/

PubMed Central (PMC)

Does Time Really Slow Down during a Frightening Event?

Observers commonly report that time seems to have moved in slow motion during a life-threatening event. It is unknown whether this is a function of increased time resolution during the event, or instead an illusion of remembering an emotionally ...

🤔1

Чудеса медицинских исследований или про ингибиторы протонной помпы и деменцию...

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) - одни из самых распространенных лекарств после обезболивающих и антибиотиков, они уменьшают концентрацию соляной кислоты в желудке и используются при гастрите, язве желудка, изжоге и других проблемах ЖКТ.

Исследование 2020, 2022 и 2023 года, в основном мета-анализы большого числа работ, показывают что прием ИПП ассоциируется с увеличением риска деменции в пожилом возрасте...

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alz.12113

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9248149/

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.13477

Исследования 2019, 2020, 2023, 2025 года: мета-анализы показывают, что не было статистической связи между использованием ИПП и повышенным риском деменции.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30762748/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0237676

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37315867/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41087608/

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) - одни из самых распространенных лекарств после обезболивающих и антибиотиков, они уменьшают концентрацию соляной кислоты в желудке и используются при гастрите, язве желудка, изжоге и других проблемах ЖКТ.

Исследование 2020, 2022 и 2023 года, в основном мета-анализы большого числа работ, показывают что прием ИПП ассоциируется с увеличением риска деменции в пожилом возрасте...

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/alz.12113

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9248149/

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.13477

Исследования 2019, 2020, 2023, 2025 года: мета-анализы показывают, что не было статистической связи между использованием ИПП и повышенным риском деменции.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30762748/

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0237676

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37315867/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41087608/

Alzheimer’s Association

Proton pump inhibitors act with unprecedented potencies as inhibitors of the acetylcholine biosynthesizing enzyme—A plausible missing…

Introduction

Several pharmacoepidemiological studies indicate that proton pump inhibitors (PPIs) significantly increase the risk of dementia. Yet, the underlying mechanism is not known. Here, we rep...

Several pharmacoepidemiological studies indicate that proton pump inhibitors (PPIs) significantly increase the risk of dementia. Yet, the underlying mechanism is not known. Here, we rep...

🤔5👏1

Идея о том, что высшая математика преподается как-то не так всегда витала в воздухе....

Нужно ли нам излагать материал сразу со всей строгостью или для начала нужен обзорный курс, в котором будет все, но на уровне интуитивного понимания? А строгий курс лишь потом для избранных?

В СССР наиболее серьезная попытка переделать преподавание высшей математики для физиков и инженеров была сделана Б.Я.Зельдовичем, но его тогда просто порвали математики, курс этот был опубликован лишь потому что Зельдович был академиком, трижды героем соцтруда и с точки зрения партии и правительства был более ценен, чем все математическое отделение академии наук СССР вместе взятое.

В статьях по ссылке автор ставит вопросы о методике преподавания математики.

Приведем несколько цитат:

"Подход №1: Американская модель — "долгое восхождение"

В подавляющем большинстве университетов США проблема "интеллектуальной травмы" решается просто: её избегают. Считается, что нельзя бросать неподготовленного студента в ледяную воду формализма. Поэтому выстроена многолетняя "буферная зона":

Сначала — интуиция (Calculus I, II, III): 1-2 года студенты, включая будущих математиков, "набивают руку" на вычислительных задачах.

Затем — язык (Introduction to Proofs): Отдельный курс, где их целенаправленно учат искусству доказательства.

И только потом — строгость (Real Analysis): На 3-м курсе элита (студенты-математики) допускается к настоящему, строгому анализу.

Этот подход разумен и безопасен, но долог. Даже в топовых вузах, где, казалось бы, должны царить строгость и хардкор, и доказательства в анализе могут давать со второго и порой даже первого курса, эта модель доминирует."

"Подход №2: Немецкая модель — "чистый разум" для избранных

"Но постойте," — скажет знаток, — "разве вся Европа такая? А как же знаменитая своей строгостью немецкая школа?"

И это верное замечание. Немецкий подход — это антитеза американскому. Здесь не существует никакого "Calculus". С первой же лекции для студентов-математиков начинается "Analysis I" — бескомпромиссное погружение в аксиоматику, теорию множеств и строгие доказательства. Это интеллектуальный марафон на выживание, где умение доказывать оттачивается еженедельно на сложнейших теоретических задачах.

Но здесь есть ключевой нюанс. Этот хардкор предназначен только для будущих чистых математиков и физиков-теоретиков. Для инженеров существует отдельный, гораздо более прикладной курс "Высшая математика" (Höhere Mathematik). Немецкая система не пытается научить строгому анализу всех — она эффективно разделяет потоки.

Кроме того, идущие в немецкие технические вузы в старших классах 2 года изучают, а потом сдают материал высшей школы в нашем понимании, но без доказательств. "

"Подход №3: Российский путь — беспощадная машина по отсеву

И вот теперь мы подходим к самому интересному — к нашей, российской (и ранее советской) образовательной философии. Она совершает самый дерзкий, самый рискованный и самый жестокий ход из всех: берёт немецкую беспощадность, но применяет её с американским размахом — ко всем подряд, и даже без предварительной подготовки.

Это и есть наш национальный эксперимент: бросить в ледяную воду всех сразу. С первой же лекции, без подготовительных курсов, на будущего инженера, программиста или экономиста обрушивается та же мощь аксиоматики и \varepsilon-\delta доказательств, что и на математиков.

Такая система работает не как эскалатор, который поднимает всех на новый уровень, а как безжалостный фильтр, как центрифуга, которая разделяет студентов на две касты.

«Выжившие»: те немногие, кто по складу ума, удаче или благодаря помощи со стороны смог продраться через этот формализм.

«Отсеянные»: все остальные. Огромное большинство, для которого матанализ превращается в бессмысленный карго-культ: ритуальное переписывание непонятных символов с доски в тетрадь и из тетради в экзаменационный билет. Проблема не в том, что они глупы или ленивы. Проблема в том, что система предложила им либо сразу перепрыгнуть пропасть, либо упасть. Им не дали моста."

https://habr.com/ru/articles/964282/

Нужно ли нам излагать материал сразу со всей строгостью или для начала нужен обзорный курс, в котором будет все, но на уровне интуитивного понимания? А строгий курс лишь потом для избранных?

В СССР наиболее серьезная попытка переделать преподавание высшей математики для физиков и инженеров была сделана Б.Я.Зельдовичем, но его тогда просто порвали математики, курс этот был опубликован лишь потому что Зельдович был академиком, трижды героем соцтруда и с точки зрения партии и правительства был более ценен, чем все математическое отделение академии наук СССР вместе взятое.

В статьях по ссылке автор ставит вопросы о методике преподавания математики.

Приведем несколько цитат:

"Подход №1: Американская модель — "долгое восхождение"

В подавляющем большинстве университетов США проблема "интеллектуальной травмы" решается просто: её избегают. Считается, что нельзя бросать неподготовленного студента в ледяную воду формализма. Поэтому выстроена многолетняя "буферная зона":

Сначала — интуиция (Calculus I, II, III): 1-2 года студенты, включая будущих математиков, "набивают руку" на вычислительных задачах.

Затем — язык (Introduction to Proofs): Отдельный курс, где их целенаправленно учат искусству доказательства.

И только потом — строгость (Real Analysis): На 3-м курсе элита (студенты-математики) допускается к настоящему, строгому анализу.

Этот подход разумен и безопасен, но долог. Даже в топовых вузах, где, казалось бы, должны царить строгость и хардкор, и доказательства в анализе могут давать со второго и порой даже первого курса, эта модель доминирует."

"Подход №2: Немецкая модель — "чистый разум" для избранных

"Но постойте," — скажет знаток, — "разве вся Европа такая? А как же знаменитая своей строгостью немецкая школа?"

И это верное замечание. Немецкий подход — это антитеза американскому. Здесь не существует никакого "Calculus". С первой же лекции для студентов-математиков начинается "Analysis I" — бескомпромиссное погружение в аксиоматику, теорию множеств и строгие доказательства. Это интеллектуальный марафон на выживание, где умение доказывать оттачивается еженедельно на сложнейших теоретических задачах.

Но здесь есть ключевой нюанс. Этот хардкор предназначен только для будущих чистых математиков и физиков-теоретиков. Для инженеров существует отдельный, гораздо более прикладной курс "Высшая математика" (Höhere Mathematik). Немецкая система не пытается научить строгому анализу всех — она эффективно разделяет потоки.

Кроме того, идущие в немецкие технические вузы в старших классах 2 года изучают, а потом сдают материал высшей школы в нашем понимании, но без доказательств. "

"Подход №3: Российский путь — беспощадная машина по отсеву

И вот теперь мы подходим к самому интересному — к нашей, российской (и ранее советской) образовательной философии. Она совершает самый дерзкий, самый рискованный и самый жестокий ход из всех: берёт немецкую беспощадность, но применяет её с американским размахом — ко всем подряд, и даже без предварительной подготовки.

Это и есть наш национальный эксперимент: бросить в ледяную воду всех сразу. С первой же лекции, без подготовительных курсов, на будущего инженера, программиста или экономиста обрушивается та же мощь аксиоматики и \varepsilon-\delta доказательств, что и на математиков.

Такая система работает не как эскалатор, который поднимает всех на новый уровень, а как безжалостный фильтр, как центрифуга, которая разделяет студентов на две касты.

«Выжившие»: те немногие, кто по складу ума, удаче или благодаря помощи со стороны смог продраться через этот формализм.

«Отсеянные»: все остальные. Огромное большинство, для которого матанализ превращается в бессмысленный карго-культ: ритуальное переписывание непонятных символов с доски в тетрадь и из тетради в экзаменационный билет. Проблема не в том, что они глупы или ленивы. Проблема в том, что система предложила им либо сразу перепрыгнуть пропасть, либо упасть. Им не дали моста."

https://habr.com/ru/articles/964282/

Хабр

Путеводитель по матанализу, который скрывали от вас в вузе

«Суть математики не в том, чтобы делать простые вещи сложными, а в том, чтобы делать сложные вещи простыми». — С. Гуддер Вы когда-нибудь задумывались, почему в компьютерных играх объекты иногда...

🤔5👍2🔥1