Здесь намедни у нас часы перевели вперёд, осенью будут снова назад переводить...

Я как-то раньше не задумывался, вот предположим в 2 часа ночи часы перевели на час назад, таким образом время с 1 часа ночи до 2 мы прожили 2 раза...

Как при этом фиксировать время событий произошедших в этот период... Если просто написать, что что-то случилось в 1:36, то абсолютно не понятно к какому периоду это относится первому или второму, а расхождение может быть на час.

Я как-то раньше не задумывался, вот предположим в 2 часа ночи часы перевели на час назад, таким образом время с 1 часа ночи до 2 мы прожили 2 раза...

Как при этом фиксировать время событий произошедших в этот период... Если просто написать, что что-то случилось в 1:36, то абсолютно не понятно к какому периоду это относится первому или второму, а расхождение может быть на час.

🤔1

"Встань и иди"

Команда нейробиолога Цзя Фуминя из Института науки и технологий мозга при Фуданьском университете разработала «цифровой мост», который считывает моторные сигналы из центра движения мозга, декодирует их с помощью специальных алгоритмов и передает в виде адаптированных электрических импульсов в спинномозговые нервы.

Для обезножевших пациентов это настоящий шанс на новую жизнь. Одним из первых счастливчиков стал Линь — мужчина 30 с лишним лет. После несчастного случая два года назад он прикован к инвалидной коляске.

В ходе операции 8 января в больнице Чжуншань при Фуданьском университете ему вживили два электрода диаметром 1 мм в двигательную кору и стимулирующий чип в позвоночник.

Прогресс был поразительно быстрым. Уже на третий день Линь смог двигать обеими ногами с помощью мозговых сигналов. В течение двух недель он сумел поднять правую ногу достаточно высоко, чтобы перешагнуть через движущиеся препятствия. На 15-й день пациент прошел более пяти метров с использованием ходунков.

И эти результаты значительно превосходят достижения швейцарских медиков, описанные в журнале Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06094-5

Нейронная регенерация у их пациентов (которым к тому же пришлось перенести несколько высоинвазивных вмешательств) наблюдалась спустя шесть месяцев, а у Линя первые ее признаки появились уже через две недели.

https://english.news.cn/20250319/837afe9b9b3d4a32be57c837eaa6a823/c.html

Команда нейробиолога Цзя Фуминя из Института науки и технологий мозга при Фуданьском университете разработала «цифровой мост», который считывает моторные сигналы из центра движения мозга, декодирует их с помощью специальных алгоритмов и передает в виде адаптированных электрических импульсов в спинномозговые нервы.

Для обезножевших пациентов это настоящий шанс на новую жизнь. Одним из первых счастливчиков стал Линь — мужчина 30 с лишним лет. После несчастного случая два года назад он прикован к инвалидной коляске.

В ходе операции 8 января в больнице Чжуншань при Фуданьском университете ему вживили два электрода диаметром 1 мм в двигательную кору и стимулирующий чип в позвоночник.

Прогресс был поразительно быстрым. Уже на третий день Линь смог двигать обеими ногами с помощью мозговых сигналов. В течение двух недель он сумел поднять правую ногу достаточно высоко, чтобы перешагнуть через движущиеся препятствия. На 15-й день пациент прошел более пяти метров с использованием ходунков.

И эти результаты значительно превосходят достижения швейцарских медиков, описанные в журнале Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-023-06094-5

Нейронная регенерация у их пациентов (которым к тому же пришлось перенести несколько высоинвазивных вмешательств) наблюдалась спустя шесть месяцев, а у Линя первые ее признаки появились уже через две недели.

https://english.news.cn/20250319/837afe9b9b3d4a32be57c837eaa6a823/c.html

👍9

Ученые создали технологию, которая может посылать звук, который становится слышимым только в определенном заданном конкретном месте, что может изменить как способы прослушивания музыки и другой аудиоинформации, а также общение между людьми.

Обычно звуковые волны объединяются линейно, то есть они просто пропорционально складываются в большую волну. Но, когда звуковые волны достаточно сильные, они могут взаимодействовать нелинейно, создавая новые частоты, которых раньше не было.

Ученые использовали два ультразвуковых луча на разных частотах, которые сами по себе совершенно бесшумны. Но когда они пересекаются в пространстве, нелинейные эффекты заставляют их создавать новую звуковую волну на частоте, которая будет не просто слышна, но ее можно услышать только в конкретном месте.

https://www.sciencealert.com/amazing-new-technology-can-bend-sounds-into-your-ears-only

Обычно звуковые волны объединяются линейно, то есть они просто пропорционально складываются в большую волну. Но, когда звуковые волны достаточно сильные, они могут взаимодействовать нелинейно, создавая новые частоты, которых раньше не было.

Ученые использовали два ультразвуковых луча на разных частотах, которые сами по себе совершенно бесшумны. Но когда они пересекаются в пространстве, нелинейные эффекты заставляют их создавать новую звуковую волну на частоте, которая будет не просто слышна, но ее можно услышать только в конкретном месте.

https://www.sciencealert.com/amazing-new-technology-can-bend-sounds-into-your-ears-only

ScienceAlert

Amazing New Technology Can 'Bend' Sounds Into Your Ears Only

This is just between you and me, ok?

👍4🔥2

Мудрость толпы: феномен коллективного интеллекта

1. Определение и основные идеи

«Мудрость толпы» (Wisdom of Crowds) — концепция, согласно которой группа людей, действуя независимо, может давать более точные прогнозы и принимать более эффективные решения, чем отдельные эксперты. Этот феномен объясняется тем, что ошибки отдельных участников компенсируются, а разнообразие мнений и информации приводит к более точному среднему значению.

2. Исторические примеры

Фрэнсис Гальтон и вес быка (1907) – британский ученый провел эксперимент на ярмарке, выяснив, что средний прогноз массы забитого быка, сделанный толпой, оказался практически точным.

Биржевые прогнозы – на финансовых рынках многие решения принимаются на основе коллективного мнения трейдеров, аналитиков и инвесторов.

3. Применение в реальной жизни

Бизнес и финансы – проекты вроде Owler используют мудрость толпы для анализа рынка и прогнозирования тенденций.

Политика и разведка – британская платформа «Cosmic Bazaar» объединяет чиновников для прогнозирования глобальных событий.

Наука и технологии – краудсорсинг в исследовательских проектах позволяет получать решения сложных задач быстрее и эффективнее.

4. Факторы успеха

Независимость участников – каждый участник делает прогноз без давления извне.

Разнообразие мнений – чем шире спектр точек зрения, тем точнее результат.

Агрегация данных – механизм объединения информации (среднее арифметическое, рейтинговая система и т. д.).

5. Ограничения и ошибки

Групповое мышление – при слишком тесном взаимодействии люди могут приходить к ошибочным выводам.

Манипуляция и предвзятость – если данные искажены, «мудрость толпы» перестает работать.

Экстремальные мнения – иногда отдельные голоса могут влиять на общий результат, не обладая достаточными знаниями.

«Мудрость толпы» нашла широкое применение в науке, особенно в исследовательских проектах, краудсорсинге и анализе данных. Вот несколько интересных примеров:

Краудсорсинг в биологии и медицине – проекты, такие как Foldit, позволяют обычным пользователям участвовать в решении сложных задач по моделированию белковых структур. В 2011 году игроки Foldit помогли расшифровать структуру фермента ВИЧ, с которой ученые боролись более десяти лет.

SETI@home – проект распределенных вычислений, в котором тысячи добровольцев предоставляют мощности своих компьютеров для анализа радиосигналов с целью поиска внеземного разума.

Гражданская астрономия – инициативы вроде Galaxy Zoo приглашают пользователей интернета классифицировать изображения галактик, помогая астрономам обрабатывать огромные объемы данных.

Прогнозирование эпидемий – проекты, такие как Flu Near You, собирают данные от обычных пользователей о симптомах заболеваний, помогая отслеживать распространение гриппа и других инфекций.

Генетические исследования – платформа DNA.LAND позволяет людям анализировать свои генетические данные, одновременно помогая ученым изучать наследственность и связь генов с заболеваниями.

Такие проекты демонстрируют, как коллективный разум способен решать сложные научные задачи быстрее, чем одиночные исследования.

1. Определение и основные идеи

«Мудрость толпы» (Wisdom of Crowds) — концепция, согласно которой группа людей, действуя независимо, может давать более точные прогнозы и принимать более эффективные решения, чем отдельные эксперты. Этот феномен объясняется тем, что ошибки отдельных участников компенсируются, а разнообразие мнений и информации приводит к более точному среднему значению.

2. Исторические примеры

Фрэнсис Гальтон и вес быка (1907) – британский ученый провел эксперимент на ярмарке, выяснив, что средний прогноз массы забитого быка, сделанный толпой, оказался практически точным.

Биржевые прогнозы – на финансовых рынках многие решения принимаются на основе коллективного мнения трейдеров, аналитиков и инвесторов.

3. Применение в реальной жизни

Бизнес и финансы – проекты вроде Owler используют мудрость толпы для анализа рынка и прогнозирования тенденций.

Политика и разведка – британская платформа «Cosmic Bazaar» объединяет чиновников для прогнозирования глобальных событий.

Наука и технологии – краудсорсинг в исследовательских проектах позволяет получать решения сложных задач быстрее и эффективнее.

4. Факторы успеха

Независимость участников – каждый участник делает прогноз без давления извне.

Разнообразие мнений – чем шире спектр точек зрения, тем точнее результат.

Агрегация данных – механизм объединения информации (среднее арифметическое, рейтинговая система и т. д.).

5. Ограничения и ошибки

Групповое мышление – при слишком тесном взаимодействии люди могут приходить к ошибочным выводам.

Манипуляция и предвзятость – если данные искажены, «мудрость толпы» перестает работать.

Экстремальные мнения – иногда отдельные голоса могут влиять на общий результат, не обладая достаточными знаниями.

«Мудрость толпы» нашла широкое применение в науке, особенно в исследовательских проектах, краудсорсинге и анализе данных. Вот несколько интересных примеров:

Краудсорсинг в биологии и медицине – проекты, такие как Foldit, позволяют обычным пользователям участвовать в решении сложных задач по моделированию белковых структур. В 2011 году игроки Foldit помогли расшифровать структуру фермента ВИЧ, с которой ученые боролись более десяти лет.

SETI@home – проект распределенных вычислений, в котором тысячи добровольцев предоставляют мощности своих компьютеров для анализа радиосигналов с целью поиска внеземного разума.

Гражданская астрономия – инициативы вроде Galaxy Zoo приглашают пользователей интернета классифицировать изображения галактик, помогая астрономам обрабатывать огромные объемы данных.

Прогнозирование эпидемий – проекты, такие как Flu Near You, собирают данные от обычных пользователей о симптомах заболеваний, помогая отслеживать распространение гриппа и других инфекций.

Генетические исследования – платформа DNA.LAND позволяет людям анализировать свои генетические данные, одновременно помогая ученым изучать наследственность и связь генов с заболеваниями.

Такие проекты демонстрируют, как коллективный разум способен решать сложные научные задачи быстрее, чем одиночные исследования.

👍6❤1

Теорема невозможности Эрроу — удивительное открытие, которое бросает вызов идее совершенного демократического голосования. Она показывает, что при соблюдении ключевых условий невозможно создать систему, которая бы отражала предпочтения общества без компромиссов.

Парадокс Кондорсе демонстрирует конкретный пример проблемы теоремы невозможности Эрроу, а теорема Эрроу формально доказывает, что такие парадоксы неизбежны в системах коллективного выбора.

Парадокс Кондорсе проявляется в различных ситуациях, когда коллективное голосование приводит к циклическим и несогласованным предпочтениям. Вот несколько реальных примеров:

1. Политические выборы – в некоторых случаях голосование по мажоритарной системе приводит к тому, что ни один кандидат не является предпочтительным для большинства. Например, если три кандидата (A, B и C) участвуют в выборах, группа избирателей может предпочитать A перед B, B перед C, но при этом C перед A, создавая логический цикл.

2. Выбор места проведения мероприятий – представим, что группа людей выбирает между тремя городами для конференции: Париж, Лондон и Берлин. Если часть голосующих предпочитает Париж перед Лондоном, Лондон перед Берлином, но при этом Берлин перед Парижем, то коллективное решение становится противоречивым.

3. Спортивные рейтинги – в турнирах, где команды играют друг против друга, может возникнуть ситуация, когда команда A побеждает команду B, команда B побеждает команду C, но команда C побеждает команду A. Это затрудняет определение объективного лидера.

4. Экономические предпочтения – в исследованиях потребительского спроса иногда обнаруживается, что покупатели предпочитают продукт A перед B, B перед C, но затем выбирают C перед A, что затрудняет прогнозирование рыночных тенденций.

Этот парадокс показывает, что коллективное голосование не всегда приводит к логически последовательному решению.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5

Парадокс Кондорсе демонстрирует конкретный пример проблемы теоремы невозможности Эрроу, а теорема Эрроу формально доказывает, что такие парадоксы неизбежны в системах коллективного выбора.

Парадокс Кондорсе проявляется в различных ситуациях, когда коллективное голосование приводит к циклическим и несогласованным предпочтениям. Вот несколько реальных примеров:

1. Политические выборы – в некоторых случаях голосование по мажоритарной системе приводит к тому, что ни один кандидат не является предпочтительным для большинства. Например, если три кандидата (A, B и C) участвуют в выборах, группа избирателей может предпочитать A перед B, B перед C, но при этом C перед A, создавая логический цикл.

2. Выбор места проведения мероприятий – представим, что группа людей выбирает между тремя городами для конференции: Париж, Лондон и Берлин. Если часть голосующих предпочитает Париж перед Лондоном, Лондон перед Берлином, но при этом Берлин перед Парижем, то коллективное решение становится противоречивым.

3. Спортивные рейтинги – в турнирах, где команды играют друг против друга, может возникнуть ситуация, когда команда A побеждает команду B, команда B побеждает команду C, но команда C побеждает команду A. Это затрудняет определение объективного лидера.

4. Экономические предпочтения – в исследованиях потребительского спроса иногда обнаруживается, что покупатели предпочитают продукт A перед B, B перед C, но затем выбирают C перед A, что затрудняет прогнозирование рыночных тенденций.

Этот парадокс показывает, что коллективное голосование не всегда приводит к логически последовательному решению.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B5

Wikipedia

Парадокс Кондорсе

парадокс теории общественного выбора

👍3

«Циклопедия, или Универсальный словарь искусств и наук» — одна из первых универсальных энциклопедий на английском языке, созданная Эфраимом Чемберсом и опубликованная в 1728 году.

История создания

Чемберс работал подмастерьем у картографа Джона Сенекса в Лондоне, где и разработал идею энциклопедии. Он стремился создать систематизированный источник знаний, охватывающий различные науки и ремесла.

На рисунке Таблица простейших механизмов из Циклопедии Чемберса, 1728 г. На основе простейших механизмов строится понимание более сложных машин.

История создания

Чемберс работал подмастерьем у картографа Джона Сенекса в Лондоне, где и разработал идею энциклопедии. Он стремился создать систематизированный источник знаний, охватывающий различные науки и ремесла.

На рисунке Таблица простейших механизмов из Циклопедии Чемберса, 1728 г. На основе простейших механизмов строится понимание более сложных машин.

👍6

(продолжение)

Структура и влияние

Первое издание состояло из двух томов большого формата и включало 48 трактатов.

Энциклопедия была посвящена королю Георгу II и быстро стала популярной.

В течение 12 лет она переиздавалась не менее пяти раз и была переведена на итальянский язык.

В 1745 году французский издатель Андре-Франсуа Ле Бретон получил королевскую привилегию на перевод «Циклопедии».

Этот перевод вдохновил Дени Дидро и Жана Д’Аламбера на создание знаменитой Французской энциклопедии.

Чемберс заложил основу для будущих энциклопедий, и его работа оказала огромное влияние на развитие систематизированных знаний в эпоху Просвещения.

Структура и влияние

Первое издание состояло из двух томов большого формата и включало 48 трактатов.

Энциклопедия была посвящена королю Георгу II и быстро стала популярной.

В течение 12 лет она переиздавалась не менее пяти раз и была переведена на итальянский язык.

В 1745 году французский издатель Андре-Франсуа Ле Бретон получил королевскую привилегию на перевод «Циклопедии».

Этот перевод вдохновил Дени Дидро и Жана Д’Аламбера на создание знаменитой Французской энциклопедии.

Чемберс заложил основу для будущих энциклопедий, и его работа оказала огромное влияние на развитие систематизированных знаний в эпоху Просвещения.

👍6

Прочитал книгу Стивена Вольфрама Stephen Wolfram "Как устроен ChatGPT", некоторые мои выводы:

1. То что большая языковая модель, представляющая собой большую нейросеть, обученную на огромном наборе данных для продолжения предъявляемых ей фраз, выдает вполне осмысленный текст, а не синтаксически правильную белиберду (типа: "Дверь готовит честные кирпичи для покраски космической нравственности") является достаточно неожиданным открытием и почему это работает не в полной мере понятно. Оказалось, что генерировать связный логичный текст не такая и сложная задача, достаточно лишь иметь нейросеть с порядка 100 миллиардами весов.

2. Большая языковая модель делает много ошибок свойственных и человеку, в частности, у нее большие проблемы с численными вычислениями с большими числами. В этом плане может быть полезно объединение языковых моделей с системами компьютерной математики, в частности, в книге рассматривается ChatGPT + Wolfram Language.

1. То что большая языковая модель, представляющая собой большую нейросеть, обученную на огромном наборе данных для продолжения предъявляемых ей фраз, выдает вполне осмысленный текст, а не синтаксически правильную белиберду (типа: "Дверь готовит честные кирпичи для покраски космической нравственности") является достаточно неожиданным открытием и почему это работает не в полной мере понятно. Оказалось, что генерировать связный логичный текст не такая и сложная задача, достаточно лишь иметь нейросеть с порядка 100 миллиардами весов.

2. Большая языковая модель делает много ошибок свойственных и человеку, в частности, у нее большие проблемы с численными вычислениями с большими числами. В этом плане может быть полезно объединение языковых моделей с системами компьютерной математики, в частности, в книге рассматривается ChatGPT + Wolfram Language.

👍7

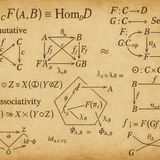

МЕТОД СТАЦИОНАРНОЙ ТОЧКИ КОМПЛЕКСНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Ранее я писал о том, что распределение токов и напряжений в цепи постоянного тока соответствует стационарной точке мощности, рассеиваемой на пассивных элементах, при ограничениях в виде выполнения правил Кирхгофа, что соответствует минимальной рассеиваемой мощности.

Публикации в ФБ и Телеграме:

1

https://www.facebook.com/groups/157602978319090?multi_permalinks=1461161597963215&hoisted_section_header_type=recently_seen

https://t.iss.one/MathModels/698

2

https://www.facebook.com/groups/157602978319090/?multi_permalinks=1462806767798698&hoisted_section_header_type=recently_seen

https://t.iss.one/MathModels/701

3

https://www.facebook.com/groups/157602978319090/?multi_permalinks=1465357404210301&hoisted_section_header_type=recently_seen

https://t.iss.one/MathModels/710

4

https://www.facebook.com/groups/157602978319090/?multi_permalinks=1498138000932241&hoisted_section_header_type=recently_seen

https://t.iss.one/MathModels/814

В прилагаемом файле продолжение - анализ цепей переменного тока на основе нахождения стационарной точки комплексной мощности цепи.

P.S. Пришлось довольно много потрудиться, перебирая разные варианты, пока был найден правильный экстремальный принцип для данного случая. Если это делать на бумаге, то мне пришлось бы исписать около 100 листов формулами. Благодаря большим языковым моделям (в данном случае использовались Deepseek и ChatGPT), которые взяли на себя все рутинные манипуляции с формулами, удалось обойтись вообще без бумаги и значительно сократить время решения.

Ранее я писал о том, что распределение токов и напряжений в цепи постоянного тока соответствует стационарной точке мощности, рассеиваемой на пассивных элементах, при ограничениях в виде выполнения правил Кирхгофа, что соответствует минимальной рассеиваемой мощности.

Публикации в ФБ и Телеграме:

1

https://www.facebook.com/groups/157602978319090?multi_permalinks=1461161597963215&hoisted_section_header_type=recently_seen

https://t.iss.one/MathModels/698

2

https://www.facebook.com/groups/157602978319090/?multi_permalinks=1462806767798698&hoisted_section_header_type=recently_seen

https://t.iss.one/MathModels/701

3

https://www.facebook.com/groups/157602978319090/?multi_permalinks=1465357404210301&hoisted_section_header_type=recently_seen

https://t.iss.one/MathModels/710

4

https://www.facebook.com/groups/157602978319090/?multi_permalinks=1498138000932241&hoisted_section_header_type=recently_seen

https://t.iss.one/MathModels/814

В прилагаемом файле продолжение - анализ цепей переменного тока на основе нахождения стационарной точки комплексной мощности цепи.

P.S. Пришлось довольно много потрудиться, перебирая разные варианты, пока был найден правильный экстремальный принцип для данного случая. Если это делать на бумаге, то мне пришлось бы исписать около 100 листов формулами. Благодаря большим языковым моделям (в данном случае использовались Deepseek и ChatGPT), которые взяли на себя все рутинные манипуляции с формулами, удалось обойтись вообще без бумаги и значительно сократить время решения.

❤2👍2

МЕТОД_СТАЦИОНАРНОЙ_ТОЧКИ_КОМПЛЕКСНОЙ_МОЩНОСТИ.pdf

989.2 KB

МЕТОД СТАЦИОНАРНОЙ ТОЧКИ КОМПЛЕКСНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (файл)

❤2👍1

Вчера почувствовал реальную мощь больших языковых моделей в своей работе.

Была у меня одна давняя научная идея, но чтобы продвинуться дальше нужно было выводить формулы, расписать так листов 100 и найти (или не найти!) подтверждение что идея годная. Времени на это не находилось уже пару лет. И вот я о ней вспомнил, поручил вывод формул чат боту... Я задаю условия задачи и алгоритм, он - выводит формулы. Я проверяю, нахожу ошибки в его выводе, указываю ему, он исправляет. После того как ошибок в его выводе нет, сверяю что получилось и что я хочу, если не сходится, то меняю исходные условия... Короче, всего 10 часов возни с чат ботом и решение найдено!

P.S. Использовал ДипСик, ЧатГПТ, Копилот, Грок и Гемини.

Была у меня одна давняя научная идея, но чтобы продвинуться дальше нужно было выводить формулы, расписать так листов 100 и найти (или не найти!) подтверждение что идея годная. Времени на это не находилось уже пару лет. И вот я о ней вспомнил, поручил вывод формул чат боту... Я задаю условия задачи и алгоритм, он - выводит формулы. Я проверяю, нахожу ошибки в его выводе, указываю ему, он исправляет. После того как ошибок в его выводе нет, сверяю что получилось и что я хочу, если не сходится, то меняю исходные условия... Короче, всего 10 часов возни с чат ботом и решение найдено!

P.S. Использовал ДипСик, ЧатГПТ, Копилот, Грок и Гемини.

👍7🔥5

Новая теория предлагает геометрическую интерпретацию электромагнетизма, аналогичную тому, как ОТО трактует гравитацию

Исследование предлагает новый взгляд на природу света и электромагнетизма: вместо привычного представления о свете как о движущейся частице или волне, учёные рассматривают его как колебания самого пространства-времени. Гравитация и электромагнитные явления, согласно этой теории, являются проявлениями геометрических свойств Вселенной, а электрические заряды — это локальные искривления пространства. Такой подход основан на расширенной геометрии Германа Вейля и позволяет по-новому интерпретировать уравнения Максвелла, делая их нелинейными. Это может привести к объединению квантовой теории поля с гравитацией и стать шагом к созданию единой теории фундаментальных взаимодействий.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2987/1/012001

На русском https://www.securitylab.ru/news/558237.php

Исследование предлагает новый взгляд на природу света и электромагнетизма: вместо привычного представления о свете как о движущейся частице или волне, учёные рассматривают его как колебания самого пространства-времени. Гравитация и электромагнитные явления, согласно этой теории, являются проявлениями геометрических свойств Вселенной, а электрические заряды — это локальные искривления пространства. Такой подход основан на расширенной геометрии Германа Вейля и позволяет по-новому интерпретировать уравнения Максвелла, делая их нелинейными. Это может привести к объединению квантовой теории поля с гравитацией и стать шагом к созданию единой теории фундаментальных взаимодействий.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/2987/1/012001

На русском https://www.securitylab.ru/news/558237.php

iopscience.iop.org

Electromagnetism as a purely geometric theory - IOPscience

Electromagnetism as a purely geometric theory, Lindgren, Jussi, Kovacs, Andras, Liukkonen, Jukka

👍5

Парадокс Ферми и само усложнение материи

Парадокс Ферми — это противоречие между высокой вероятностью существования внеземных цивилизаций и отсутствием доказательств их присутствия. Энрико Ферми задал простой, но глубокий вопрос: «Где все?» Если во Вселенной миллиарды планет, пригодных для жизни, и если разумные цивилизации могли бы развиться и распространиться, почему мы не наблюдаем их следов?

Существует множество гипотез, объясняющих этот парадокс: возможно, цивилизации самоуничтожаются, избегают контакта, используют технологии, которые мы не можем обнаружить, или просто крайне редки. Некоторые учёные пытаются решить этот вопрос с помощью уравнения Дрейка, оценивающего количество потенциальных внеземных цивилизаций.

Исследователи предлагают радикальный взгляд на парадокс Ферми: они считают, что развитие сложности — это универсальный закон природы, а не случайность. Если этот закон действительно существует, то разумная жизнь должна быть распространена повсеместно, а не редкостью.

Согласно их гипотезе, функциональная информация — мера эффективности выполнения задач — закономерно увеличивается со временем, что делает эволюцию сложных систем неизбежной. Это касается не только биологии, но и химии, минералогии и технологий. Таким образом, разумные цивилизации должны появляться естественным образом, как часть фундаментальных законов Вселенной.

Если это верно, то отсутствие контакта с инопланетянами может объясняться не их редкостью, а тем, что мы неправильно ищем или ещё не достигли нужного уровня развития, чтобы их обнаружить.

Идея о закономерном усложнении мира перекликается с философскими концепциями прошлого. Многие мыслители XX века, включая Тейяра де Шардена и Вернадского, рассматривали эволюцию как направленный процесс, ведущий к усложнению и появлению сознания.

Что нового в этом исследовании? Оно предлагает физический закон, аналогичный второму закону термодинамики, но не о хаосе, а о росте сложности. Вместо философской идеи о развитии, учёные пытаются формализовать этот процесс через функциональную информацию — меру эффективности выполнения задач. Это позволяет рассматривать эволюцию не только в биологии, но и в минералогии, химии, технологиях и даже социальных системах.

Если эта гипотеза подтвердится, то появление разумной жизни — не просто вероятное событие, а неизбежность, встроенная в фундаментальные законы природы. Это радикальный взгляд, который может изменить наше понимание Вселенной.

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2310223120?utm_source=Securitylabru

На русском https://www.securitylab.ru/news/558053.php

Парадокс Ферми — это противоречие между высокой вероятностью существования внеземных цивилизаций и отсутствием доказательств их присутствия. Энрико Ферми задал простой, но глубокий вопрос: «Где все?» Если во Вселенной миллиарды планет, пригодных для жизни, и если разумные цивилизации могли бы развиться и распространиться, почему мы не наблюдаем их следов?

Существует множество гипотез, объясняющих этот парадокс: возможно, цивилизации самоуничтожаются, избегают контакта, используют технологии, которые мы не можем обнаружить, или просто крайне редки. Некоторые учёные пытаются решить этот вопрос с помощью уравнения Дрейка, оценивающего количество потенциальных внеземных цивилизаций.

Исследователи предлагают радикальный взгляд на парадокс Ферми: они считают, что развитие сложности — это универсальный закон природы, а не случайность. Если этот закон действительно существует, то разумная жизнь должна быть распространена повсеместно, а не редкостью.

Согласно их гипотезе, функциональная информация — мера эффективности выполнения задач — закономерно увеличивается со временем, что делает эволюцию сложных систем неизбежной. Это касается не только биологии, но и химии, минералогии и технологий. Таким образом, разумные цивилизации должны появляться естественным образом, как часть фундаментальных законов Вселенной.

Если это верно, то отсутствие контакта с инопланетянами может объясняться не их редкостью, а тем, что мы неправильно ищем или ещё не достигли нужного уровня развития, чтобы их обнаружить.

Идея о закономерном усложнении мира перекликается с философскими концепциями прошлого. Многие мыслители XX века, включая Тейяра де Шардена и Вернадского, рассматривали эволюцию как направленный процесс, ведущий к усложнению и появлению сознания.

Что нового в этом исследовании? Оно предлагает физический закон, аналогичный второму закону термодинамики, но не о хаосе, а о росте сложности. Вместо философской идеи о развитии, учёные пытаются формализовать этот процесс через функциональную информацию — меру эффективности выполнения задач. Это позволяет рассматривать эволюцию не только в биологии, но и в минералогии, химии, технологиях и даже социальных системах.

Если эта гипотеза подтвердится, то появление разумной жизни — не просто вероятное событие, а неизбежность, встроенная в фундаментальные законы природы. Это радикальный взгляд, который может изменить наше понимание Вселенной.

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2310223120?utm_source=Securitylabru

На русском https://www.securitylab.ru/news/558053.php

PNAS

On the roles of function and selection in evolving systems | PNAS

Physical laws—such as the laws of motion, gravity, electromagnetism, and thermodynamics—codify

the general behavior of varied macroscopic natural s...

the general behavior of varied macroscopic natural s...

👍5

Как стареют вещи

Статья рассматривает вопрос, действительно ли современные бытовые приборы служат заметно меньше, чем их «старые собратья», и пытается разобраться, какие факторы влияют на долговечность техники.

Основные моменты статьи:

Восприятие долговечности: Многие потребители убеждены, что современные холодильники, стиральные машины, микроволновки и другие приборы ломаются быстрее, чем устройства прошлых десятилетий. Однако автор анализирует, насколько это мнение подкреплено статистикой, а не только воспоминаниями о «надёжности старых моделей». На самом деле провести правильный анализ статистики не просто, например, раньше стиральные машины служили дольше, но и эксплуатировались гораздо менее интенсивно.

Производственные изменения и экономия: Статья подчёркивает, что за последние десятилетия производство бытовой техники претерпело изменения. Повышенное внимание уделяется снижению себестоимости, энергоэффективности и инновационным функциям. В результате производители часто делают выбор в пользу более дешёвых материалов и упрощённых конструкций, чтобы обеспечить конкурентоспособную цену, что может сказаться на долговечности.

Концепция «запланированного устаревания»: Обсуждается вопрос о том, насколько широко распространён режим, когда приборы проектируются так, чтобы служить определённый срок, после чего их ремонт становится экономически нерентабельным. При этом автор статьи анализирует, есть ли явные доказательства намеренного сокращения срока службы, или же снижение долговечности является побочным эффектом современных производственных требований.

Изменение стиля жизни и обновление техники: В статье отмечают, что современный потребительский подход также влияет на статистику «ломкости» техники. С одной стороны, новые модели быстрее заменяют устаревшие не только из-за поломок, но и из-за желания иметь более современные, энергоэффективные и технологичные устройства. Таким образом, средний срок эксплуатации может сокращаться не столько из-за низкого качества сборки, сколько из-за изменения потребительских ожиданий и моделей поведения.

Баланс между качеством и инновациями: Автор приходит к выводу, что вопрос долговечности сложно свести к бинарному «старые — крепкие, новые — ломкие». Улучшения в функциональности и энергоэффективности часто идут в паре с коммерческими соображениями, но не всегда означает преднамеренное снижение качества. Важно понимать, что сегодня производителям приходится учитывать множество факторов: от экологии и стандартов безопасности до быстро меняющихся технологий и конкурентного давления.

Таким образом, статья предлагает комплексный взгляд: хотя бытовые приборы действительно могут иметь сокращённый срок службы по сравнению с прошлым, это не всегда означает ухудшение качества в абсолютном смысле. Это скорее результат изменения приоритетов в производстве, экономических соображений и эволюции рынка, где инновации и энергоэффективность играют всё более важную роль.

https://www.realclearscience.com/blog/2025/03/01/do_household_appliances_really_not_last_as_long_as_they_used_to_1093575.html

Статья рассматривает вопрос, действительно ли современные бытовые приборы служат заметно меньше, чем их «старые собратья», и пытается разобраться, какие факторы влияют на долговечность техники.

Основные моменты статьи:

Восприятие долговечности: Многие потребители убеждены, что современные холодильники, стиральные машины, микроволновки и другие приборы ломаются быстрее, чем устройства прошлых десятилетий. Однако автор анализирует, насколько это мнение подкреплено статистикой, а не только воспоминаниями о «надёжности старых моделей». На самом деле провести правильный анализ статистики не просто, например, раньше стиральные машины служили дольше, но и эксплуатировались гораздо менее интенсивно.

Производственные изменения и экономия: Статья подчёркивает, что за последние десятилетия производство бытовой техники претерпело изменения. Повышенное внимание уделяется снижению себестоимости, энергоэффективности и инновационным функциям. В результате производители часто делают выбор в пользу более дешёвых материалов и упрощённых конструкций, чтобы обеспечить конкурентоспособную цену, что может сказаться на долговечности.

Концепция «запланированного устаревания»: Обсуждается вопрос о том, насколько широко распространён режим, когда приборы проектируются так, чтобы служить определённый срок, после чего их ремонт становится экономически нерентабельным. При этом автор статьи анализирует, есть ли явные доказательства намеренного сокращения срока службы, или же снижение долговечности является побочным эффектом современных производственных требований.

Изменение стиля жизни и обновление техники: В статье отмечают, что современный потребительский подход также влияет на статистику «ломкости» техники. С одной стороны, новые модели быстрее заменяют устаревшие не только из-за поломок, но и из-за желания иметь более современные, энергоэффективные и технологичные устройства. Таким образом, средний срок эксплуатации может сокращаться не столько из-за низкого качества сборки, сколько из-за изменения потребительских ожиданий и моделей поведения.

Баланс между качеством и инновациями: Автор приходит к выводу, что вопрос долговечности сложно свести к бинарному «старые — крепкие, новые — ломкие». Улучшения в функциональности и энергоэффективности часто идут в паре с коммерческими соображениями, но не всегда означает преднамеренное снижение качества. Важно понимать, что сегодня производителям приходится учитывать множество факторов: от экологии и стандартов безопасности до быстро меняющихся технологий и конкурентного давления.

Таким образом, статья предлагает комплексный взгляд: хотя бытовые приборы действительно могут иметь сокращённый срок службы по сравнению с прошлым, это не всегда означает ухудшение качества в абсолютном смысле. Это скорее результат изменения приоритетов в производстве, экономических соображений и эволюции рынка, где инновации и энергоэффективность играют всё более важную роль.

https://www.realclearscience.com/blog/2025/03/01/do_household_appliances_really_not_last_as_long_as_they_used_to_1093575.html

RealClearScience

Do Household Appliances Really Not Last as Long as They Used To?

Everybody knows that household appliances don't last as long as they used to. But is this conventional wisdom really true? Or is it just one of those alluring fables we like to tell ourselves about th

👍2

Сколько перьев было сломано об математическое моделирование Ковида...

А ведь самым лучшим прогнозом, что я видел было просто взять похожую эпидемию - грипп Испанка, 1918 год... И посмотреть, что было тогда...

В прогнозировании такой метод называется: метод ближайшего соседа (в том смысле что прогноз делается на основе наиболее близких случаев в многомерном пространстве данных), локальная аппроксимация, ситуационное моделирование (намек на то, что изучаются подобные ситуации из известных) и пр.

Сравнение пандемий COVID-19 и «испанки» 1918 года

---

### Общие черты

1. Множественные волны

- Испанка: Три волны: весна 1918 (умеренная), осень 1918 (самая смертоносная), начало 1919.

- COVID-19: Множество волн, вызванных новыми вариантами (например, Delta в 2021, Omicron в 2022). Число волн варьировалось по странам.

2. Глобальный масштаб

Обе пандемии охватили весь мир, хотя скорость распространения различалась из-за различий в транспорте (войска в 1918 vs авиаперелёты в 2020).

3. Социальные меры борьбы

Карантины, закрытие общественных мест, маски, ограничение собраний. В обоих случаях меры вызывали общественные споры.

4. Экономические последствия

Обе привели к рецессиям. Испанка усугубила послевоенный кризис, COVID-19 вызвал глобальный спад из-за локдаунов.

5. Длительность

Острые фазы: ~2 года у испанки (1918-1920) и ~3 года у COVID-19 (2020-2023), после чего переход в эндемическую фазу.

---

### Различия

1. Возбудители и иммунитет

- Испанка: Вирус гриппа H1N1.

- COVID-19: Коронавирус SARS-CoV-2.

- У испанки был "иммунный парадокс" — сильнее страдали молодые взрослые (20-40 лет), возможно, из-за гипериммунного ответа. Для COVID-19 группа риска — пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

2. Смертность

- Испанка: 50–100 млн погибших (2–3% населения мира). Летальность (CFR) ~2-3%.

- COVID-19: Официально 7 млн смертей (2023), но с учётом избыточной смертности — до 20 млн. CFR ~0.5–1%, но ниже из-за вакцин и лечения.

3. Медицинские возможности

- 1918: Не было вакцин, антибиотиков (для вторичных инфекций), ИВЛ. Лечение — базовый уход.

- COVID-19: Быстрая разработка вакцин (мРНК-технологии), антивирусные препараты (например, Remdesivir), ИВЛ, телемедицина.

4. Информационная среда

- Испанка: Цензура из-за Первой мировой войны (отсюда название "испанка" — Испания, не участвовавшая в войне, свободно публиковала данные).

- COVID-19: Инфодемия — распространение дезинформации через соцсети, политизация мер.

5. Глобализация и ответные меры

- Испанка: Распространялась медленнее, но война ускорила передачу через лагеря солдат.

- COVID-19: Молниеносное распространение из-за авиасообщения. Координация через ВОЗ, но разрозненные национальные стратегии.

6. Долгосрочные последствия

- Испанка: Стимулировала развитие систем здравоохранения (например, СССР в 1920-х).

- COVID-19: Ускорение цифровизации, рост удалённой работы, пересмотр подходов к глобальной безопасности здоровья.

---

### Ключевые выводы

- Схожесть: Обе пандемии показали уязвимость общества перед новыми патогенами и важность своевременных мер.

- Различие: Прогресс медицины и технологий смягчил последствия COVID-19, но глобализация увеличила скорость распространения.

- Урок: Необходимость глобальной кооперации, инвестиций в науку и борьбу с дезинформацией.

А ведь самым лучшим прогнозом, что я видел было просто взять похожую эпидемию - грипп Испанка, 1918 год... И посмотреть, что было тогда...

В прогнозировании такой метод называется: метод ближайшего соседа (в том смысле что прогноз делается на основе наиболее близких случаев в многомерном пространстве данных), локальная аппроксимация, ситуационное моделирование (намек на то, что изучаются подобные ситуации из известных) и пр.

Сравнение пандемий COVID-19 и «испанки» 1918 года

---

### Общие черты

1. Множественные волны

- Испанка: Три волны: весна 1918 (умеренная), осень 1918 (самая смертоносная), начало 1919.

- COVID-19: Множество волн, вызванных новыми вариантами (например, Delta в 2021, Omicron в 2022). Число волн варьировалось по странам.

2. Глобальный масштаб

Обе пандемии охватили весь мир, хотя скорость распространения различалась из-за различий в транспорте (войска в 1918 vs авиаперелёты в 2020).

3. Социальные меры борьбы

Карантины, закрытие общественных мест, маски, ограничение собраний. В обоих случаях меры вызывали общественные споры.

4. Экономические последствия

Обе привели к рецессиям. Испанка усугубила послевоенный кризис, COVID-19 вызвал глобальный спад из-за локдаунов.

5. Длительность

Острые фазы: ~2 года у испанки (1918-1920) и ~3 года у COVID-19 (2020-2023), после чего переход в эндемическую фазу.

---

### Различия

1. Возбудители и иммунитет

- Испанка: Вирус гриппа H1N1.

- COVID-19: Коронавирус SARS-CoV-2.

- У испанки был "иммунный парадокс" — сильнее страдали молодые взрослые (20-40 лет), возможно, из-за гипериммунного ответа. Для COVID-19 группа риска — пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

2. Смертность

- Испанка: 50–100 млн погибших (2–3% населения мира). Летальность (CFR) ~2-3%.

- COVID-19: Официально 7 млн смертей (2023), но с учётом избыточной смертности — до 20 млн. CFR ~0.5–1%, но ниже из-за вакцин и лечения.

3. Медицинские возможности

- 1918: Не было вакцин, антибиотиков (для вторичных инфекций), ИВЛ. Лечение — базовый уход.

- COVID-19: Быстрая разработка вакцин (мРНК-технологии), антивирусные препараты (например, Remdesivir), ИВЛ, телемедицина.

4. Информационная среда

- Испанка: Цензура из-за Первой мировой войны (отсюда название "испанка" — Испания, не участвовавшая в войне, свободно публиковала данные).

- COVID-19: Инфодемия — распространение дезинформации через соцсети, политизация мер.

5. Глобализация и ответные меры

- Испанка: Распространялась медленнее, но война ускорила передачу через лагеря солдат.

- COVID-19: Молниеносное распространение из-за авиасообщения. Координация через ВОЗ, но разрозненные национальные стратегии.

6. Долгосрочные последствия

- Испанка: Стимулировала развитие систем здравоохранения (например, СССР в 1920-х).

- COVID-19: Ускорение цифровизации, рост удалённой работы, пересмотр подходов к глобальной безопасности здоровья.

---

### Ключевые выводы

- Схожесть: Обе пандемии показали уязвимость общества перед новыми патогенами и важность своевременных мер.

- Различие: Прогресс медицины и технологий смягчил последствия COVID-19, но глобализация увеличила скорость распространения.

- Урок: Необходимость глобальной кооперации, инвестиций в науку и борьбу с дезинформацией.

👍4

Записки клуба пенсионеров и предпенсионеров...

Да, были у меня эти КТ315... Но потом... А в начале МП42...

https://www.ixbt.com/live/offtopic/fenomen-kt315-kak-kopeechnyy-tranzistor-pokoril-sssr-i-vyrastil-pokolenie-s-payalnikom.html

Да, были у меня эти КТ315... Но потом... А в начале МП42...

https://www.ixbt.com/live/offtopic/fenomen-kt315-kak-kopeechnyy-tranzistor-pokoril-sssr-i-vyrastil-pokolenie-s-payalnikom.html

iXBT Live

Феномен КТ315: как копеечный транзистор "покорил СССР" и вырастил поколение с паяльником / Оффтопик / iXBT Live

Среди советской техники имеются свои гиганты: телевизоры «Рубин», радиоприемники «Океан». Но рядом с ними, почти незаметно, притаился маленький герой — крошечный

👍6

Четыре книги Нассима Талеба (краткий обзор):

1. "Одураченные Случайностью", 2001

2. "Чёрный Лебедь", 2007

3. "Антихрупкость", 2012

4. "Рискуя собственной шкурой", 2018

https://habr.com/ru/articles/898044/

1. "Одураченные Случайностью", 2001

2. "Чёрный Лебедь", 2007

3. "Антихрупкость", 2012

4. "Рискуя собственной шкурой", 2018

https://habr.com/ru/articles/898044/

👍2